aus telegraph 4/1992

Zum (damals) zehnjährigen Bestehen des Anarchistischen Arbeitskreises Wolfspelz in Dresden

Seit 1982 besteht in Dresden die Gruppe, die sich seit einigen Jahren „Anarchistischer Arbeitskreis Wolfspelz“ nennt. Ein Teil des Kreises wird jetzt für einige Zeit eine Ökoprojekt in der Dominikanischen Republik machen. Weil sie nicht mehr an Perspektiven in Deutschland glauben und weil die Dresdener Nazis bei permanenten Überfällen auch vor dem Zusammenschlagen der Kinder der Wolfspelz-Leute nicht mehr zurückschrecken. Wir sprachen mit Johanna und Roman Kalex, die seit 1982 dabei waren, über Geschichte und Erfahrungen des Kreises.

telegraph: Wann fing es eigentlich mit Wolfspelz an? Ich habe gehört, daß das 1982 war, mit dem Aufruf für einen Gedenktag an die Zerstörung Dresdens.

Johanna: Nein, Wolfspelz gab es damals noch nicht, aber es begann schon 1981. Es gab eine Hippieszene in Dresden, der ich mich zugehörig fühlte. Ein Freund war in Polen bei einer Wallfahrt der katholischen Kirche. In Krakau wurde auf dem Domplatz aus Kerzen ein riesengroßes Kreuz gebildet.

Dazu gab es ein stilles Friedensgebet. Er war sehr beeindruckend, und wir haben dar über geredet. Ich habe gedacht, daß wir so etwas auch einmal machen müssen, bin nach Hause gegangen, habe mich an die Schreibmaschine gesetzt und einen Aufruf geschrieben. Erst einmal mit zwei Durchschlägen 12 Stück. Ich bin mit meinem Henkelkörbchen losgegangen und habe sie bis auf einen verteilt. Dann erst bin ich zu meinen Freunden gegangen und habe ihnen das Papier gezeigt. Die fanden es gut und meinten, wir müßten noch mehr Abzüge machen. Ich bin zurückgefahren und habe vier bis fünf Stunden später von jemandem schon einen Aufruf gekriegt, den ich nicht selbst abgeschrieben hatte. Dann haben wir alle wie die Weltmeister mit Zweifingersuchsystem den Aufruf abgeschrieben. Eine Freundin arbeitete bei der „Sächsischen Zeitung“ und hat auf der Druckmaschine heimlich 20.000 Stück gedruckt.

Roman: Dann war da noch ein Rotbart aus Westberlin. Der hatte versprochen, ein paar Abzüge zu machen und kam über den Check Point mit ein paar tausend Stück. Die Flugblätter wurden überall verteilt. Ich erinnere mich, daß ich auch welche aus dem Zug geworfen habe. Es ist sehr breit verteilt worden und war vor allem in der damaligen Hippieszene in der ganzen DDR im Gespräch. Es gab eigentlich niemanden, der nicht davon wußte. Alle fanden den Aufruf gut, und sehr bald interessierte sich die Staatssicherheit dafür.

Johanna: Es gab Verhöre für mich, denn ich hatte die Flugblätter auf dem Bauernmarkt verteilt. Ich hatte einen knallbunten Rock an, eine weiße Bluse, tausend Ketten, Stirnband; im Henkelkörbchen hatte ich die Flugis. Ich bin dort herumgerannt wie ein Pfingstochse, habe die Flugblätter verteilt und habe mich von allen Seiten fotografieren lassen. Da gab es ein Foto, auf dem ich einen bärtigen Biertrinker im Arm hatte und auf der anderen Seite das Flugblatt.

Ich wurde erst einmal als Verteiler der Flugblätter vorgeladen und verhört. Aber die Szene hat da ziemlich gut funktioniert. Wir haben ausgemacht, daß wir eine Personenbeschreibung von einem Menschen geben, der uns das Flugblatt gegeben hat. Wir haben einen Typen um die Zwanzig mit langen blonden Haaren und Studentenkutte erfunden. Bei einer solchen Beschreibung kamen zwölf auf ein Dutzend. Die Stasi hat mir hunderte Fotos vorgelegt, die ich zum Teil aus der Tramp-Szene kannte, zum Teil auch nicht. Ich habe den natürlich nie identifizieren können.

Die Sache wurde für mich dann langsam ziemlich heiß. Ich wurde von Leuten unter Druck gesetzt, irgendwelche Morddrohungen kamen. Während einer Disco kam jemand auf mich zu und sagte, er hätte den Auftrag, mich umzubringen. Ich weiß nicht, wer er war, ob er tatsächlich zur Stasi gehörte oder irgendein Sadist war. Dieser Tag, der 21. Oktober 1981, war mein Unglückstag. Ich habe mich dann von Freunden zur Straßenbahn begleiten lassen, weil mir das ein bißchen unheimlich vorkam. Ich bin nach Hause gefahren und die Bertelstraße heruntergegangen. Plötzlich gab es zwei Einschläge neben mir an einem Auto. Ich habe mich umgesehen und da saß in einem erleuchteten Fenster jemand mit einer Knarre. Ich bin weggerannt. Dann hat mich beinahe noch ein Auto überfahren. Das kann aber an meiner Hektik gelegen haben. Ich bin völlig in Panik verfallen.

Ein paar Tage später kam dieser Typ, der gedroht hatte, mich zu ermorden, auch wieder auf dieser Bertelsstraße an. Er hat gesagt, ich soll auf sein Motorrad aufsteigen. Ich bin aufgestiegen, warum weiß ich nicht, vielleicht aus Neugier. Er fuhr in die Südstadt in eine Laubenkolonie. In einer Holzlaube hat er ein Brett auf dem Boden hochgehoben und mich in den Keller geschoben. Dort standen Kisten. Er begann plötzlich herumzuheulen. Die DDR würde Rauschgift in den Westen schmuggeln, in den Kisten sei Opium. Weil ich das jetzt wüßte, würde er mich und sich umbringen. Er hat die Leiter nach oben geschoben, damit ich nicht mehr nach oben kann. Danach hat er mich vergewaltigt und mich völlig zusammengeschlagen. Ich habe mich nicht gewehrt, sondern nur herumgeheult. Dann fing er an, sich aufhängen zu wollen, dann lachte er plötzlich hysterisch, hat die Leiter wieder heruntergeholt und hat mich dort liegen lassen.

Ich habe ihn später mal mit einem Bekannten zusammen gesehen und der sagte mir, er wäre Fallschirmjäger und hieße Ingo Behrends.

Ich habe mich dann in so eine Stasihysterie hineingesteigert, bin nur noch in gebückter Haltung unter dem Fenster entlang gekrochen und habe meine Eltern und meine Freunde verrückt gemacht.

telegraph: Und in dieser Situation bist du dann bei der Kirche gelandet.

Johanna: Ich hatte mal wieder eine Vorladung zur Stasi. Da meinte ein Freund, der Ekki Möller, ich soll mit ihm zum Landesjugendpfarrer gehen, weil es so nicht weitergeht. Ich habe Brettschneider alles erzählt. Er ist aus allen Wolken gefallen und hat eine Reihe von Leuten per Telefon und Auto herangeholt. Pfarrer Altus war dabei, der Superintendent Ziemer und Kirchenpräsident Domsch. Ich mußte alles noch einmal erzählen, und sie sagten, daß sie sehr stolz auf mich sind und mir jetzt unbedingt helfen wollten. Ich weiß nicht, ob schon an diesem Abend verhandelt wurde, wie man mich aus der Affäre zieht. Auf jeden Fall haben sie· Verhandlungen m t dem Staatssekretär für Kirchenfragen, Gysi, und mit dem Bezirksparteichef Modrow geführt. Sie verhandelten dann mit meinen Eltern über meinen Kopf hinweg.

Es gab wieder Stasiverhöre und ich habe mich dazu bekannt, das Flugblatt verfaßt zu haben. Das war mir empfohlen worden. Ich habe natürlich trotzdem versucht, alles abzuwiegeln und die Anzahl der Flugblätter herabgedrückt. Als ich nicht da war, fand eine Haussuchung bei meinen Eltern statt. Es war total hektisch, weil dann meine Eltern durchgedreht sind. Es gab immer wieder Verhöre.

Irgendjemand hatte ausgerechnet, daß das für 11 Jahre Knast reicht. Entweder waren die Kirchenoberen selbst in Hektik, oder sie haben es geschafft, mich weiter in Hektik hineinzutreiben. Ich sollte mich ver stecken, bin mit Kirchenautos zur Arbeit gefahren und wieder abgeholt worden, damit ich nicht auf der Straße herumlaufe. Zwischendurch habe ich während eines Verhörs unterzeichnet, daß ich jetzt den § 48 (Gaststättenverbot und Arbeitsplatzbindung) habe, nicht aus dem Bezirk Dresden herausdarf und mich beim Abschnittsbevollmächtigten der Polizei regelmäßig melden muß. Das war eigentlich rechtlich gar nicht möglich. Den § 48 hätte man mir erst im Gefolge einer Gerichtsverhandlung geben können. Es ist aber trotzdem praktiziert worden. Als ich zwischendurch eine Woche in Berlin war, haben sie mich erwischt und mit einem Bullenauto nach Dresden gefahren, nachdem ich in einem Weißenseer Polizeirevier ziemlich schlimm behandelt worden war.

telegraph: Du warst offenbar für beide Seiten zum Symbol geworden.

Johanna: Ich hätte nie gedacht, daß das Flugblatt solche Reaktionen auslöst. Ich nahm an, daß vielleicht 200 Leute kommen und danach Ruhe ist. Ich war völlig über fordert. Die Sache hatte nichts mit Mut zu tun. Ich bin da hineingerutscht, ohne die Folgen abschätzen zu können.

„telegraph“: Wie lief dann die Vorbereitung für den 13. Februar 1982?

Johanna: Irgendwann hatten sich die Kirchenoberen mit Gysi und Modrow darauf geeinigt, daß mir dann nichts passiert, wenn die Kirche für die Veranstaltung verantwortlich zeichnet, das Ganze in der Kreuz kirche stattfindet statt vor der Frauenkirche und nichts passiert.

Dann herrschte endlich Ruhe, es gab keine Verhöre mehr. Die Vorbereitungsgruppe bestand zu 90% aus Pfarrern und sonstigen Kirchenvertretern, von uns Jugendlichen waren nur vier da, Schenki, Öli, Ekki und ich. Wir Jugendlichen durften nur einen winzigen Teil der Veranstaltung gestalten; es wurden Maßgaben gesetzt, in denen wir uns zu bewegen hatten. Ich hatte einen großen Zettel mit einer Uhr in der Hand und mußte sagen: „Es ist fünf vor zwölf!“

Roman: In irgendwelchen mystischen Bildern seid ihr herumgesprungen und konntet je zwei oder drei Sätze sagen. Brettschnei der-Verschnitt eben, so ein kultisches Ding.

Johanna: Nach meinem Flugblatt sollten sich alle 10 vor zehn vor der Frauenkirche treffen, und 10 vor zehn fing die Veranstaltung in der Kreuzkirche an. Brettschneider hatte mich gebeten, die Leute aufzufordern, nicht zur Frauenkirche zu gehen. Eine ganze Menge gingen zur Tür, als es zu läuten begann, und ich habe irgend etwas gesagt: Sie sollen dableiben, es wäre zu gefährlich. Ich habe an diesem Tag auch zum einzigen Mal in meinem Leben gebetet. Ich hatte fürchterliche Angst. Niemand hatte das natürlich kapiert, ein Viertel der Leute rannte trotzdem hinaus.

telegraph: Könntet Ihr schildern, was außerhalb der Kreuzkirche an diesem 13. Februar los war?

Johanna: Sämtliche Autobahnen und Bahnhöfe wurden im Vorfeld dicht gemacht. Viele Leute, die von außerhalb kamen, wurden abgefangen. Trotzdem waren in der Kreuzkirche nach vorsichtigen Schätzungen der Pfarrer 8.000 Besucher.

Sie war völlig überfüllt. Nach Meldungen der Westmedien waren an der Frauenkirche

12.000 Leute und viele liefen auch in der Stadt herum. Nicht zu reden von denen, die abgefangen wurden.

telegraph: Das waren alles Jugendliche, Leute aus der Hippie-Szene?

Johanna: Nein, das war völlig gemischt. Es waren zum einen Leute bis 30 und dann wieder Leute ab 60 Jahren. Soweit ich das mitgekriegt habe, lief das alles sehr friedlich ab. Die Bullen haben sich völlig im Hintergrund gehalten und es kam zu keiner Verhaftung, wenigstens ist nichts bekannt geworden. *

Roman: An der Frauenkirche war eine wahnsinnig gute Situation. Die Leute waren total still und vom Thema berührt. Das war das Wichtige, daß die Sache ein Stück Opposition war, aber das Thema nicht weg gerückt war. Es ging bestimmt über eineinhalb Stunden. Wir haben dagestanden, geschwiegen, Peacer-Lieder gesungen, uns ein bißchen unterhalten. Natürlich rannten irgendwelche Spitzmützen durch die Gegend und guckten sich jeden an, aber das hat niemanden interessiert. Viele Leute hatten Blumen mitgebracht. Alle stand voller Blumen und Kerzen. Leute hatten Plakate und Kreuze gemacht, die sie dort abstellten. Auf einem Plakat stand beispielsweise „35.000 Tote. Warum? Wofür?“. Es waren alte Leute da, die die Zerstörung Dresdens erlebt hatten, eine sehr starke emotionale Bindung an diesen Tag hatten und davon erzählten.

telegraph: Ihr habt ja offenbar mit diesem Flugblatt einen wichtigen Punkt getroffen. Warum kamen so viele Leute?

Johanna: Es gab schon immer in Dresden kleinere Gottesdienste zum Gedenken an die Zerstörung der Stadt, und die Glocken läuteten seit Jahren um zehn vor zehn, dem Zeitpunkt, als der Luftangriff begann.

Auf dem Flugblatt stand, daß es um eine Aktion gegen Aufrüstung geht. Die Leute sollten sich an der Frauenkirche treffen, auf die Ruine Kerzen stellen, das Lied „We shall overcome“ singen und dann gehen. Es stand auch auf dem Flugblatt, daß es eine Aktion außerhalb von Kirche und Staat ist, weil man auch für den Frieden sein kann, wenn man weder sozialistisch noch christlich ist. Ich nehme an, daß es eine Menge Leute gab, die für Frieden waren, ohne sich mit Kirche oder Staat zu identifizieren. Das muß der Punkt gewesen sein, den ich mehr oder weniger zufällig getroffen habe.

Roman: Ich denke, bisher kam zu kurz, wie Leute sich dort eingesetzt haben, und anfingen, etwas zu organisieren, selbst Flugis zu machen. Irgendwie haben alle an diesem Datum gehangen und waren völlig auf diese Geschichte fixiert. Dieses Datum hatte für uns etwas Epochemachendes. Die Zeit war eingeteilt in vor und nach dem 13. Februar

1982.

Johanna: Silvester 1981 war ich in einem Dorf in der Nähe von Cottbus. Die Dorfjugendlichen haben dort mit Freunden gefeiert. Als es 12 Uhr war, haben wir flennend draußen gestanden und haben vom 13. Februar geredet, als wenn sich da etwas völ lig ändert, als wenn da eine Revolution los geht. Wir hatten Angst und Vorfreude.

Roman: Es hat sich an diesem Tag etwas Gewaltiges geändert. Bis zu dieser Zeit war das Thema Frieden Kirchensache. Der Bischof mußte sich in der brechend vollen Kreuzkirche während des Friedensforums einiges gefallen lassen. Vorne saßen Hempel, Garstecki und Brettschneider, die sich sozusagen dem Friedenswillen der Jugend stellten. Irgendwer hatte die Frage vorgebracht, wie das mit der Totalverweigerung und dem Knast ist. Da sagte doch Hempel: „Das dürfen Sie nicht so verbissen nehmen!“ Mit einem Schlag kippte die Stimmung in der Kirche total. Ein Typ, Klärehen aus Chemnitz, lehnte sich in der zweiten Empore über die Brüstung und führte quer durch die ganze Kirche hindurch einen Disput mit dem Bischof.

telegraph: Damals hieß Chemnitz noch Karl-Marx-Stadt

Roman: Naja, damals war es für mich Chemnitz, vielleicht heißt es jetzt Karl Marx-Stadt. Ich kann solche Namen nie ertragen.

Eine Generation fing an, ihre eigenen Schritte zu gehen. Das entstand auch zeitlich parallel in anderen Städten, z.B. in Jena. Da ist jemand plötzlich aufgestanden und hat etwas gemacht, egal wie es aussieht.

Die Friedenswerkstatt in Berlin hatte in der Kirche noch einen geschützten Raum, was bei der Jenenser Friedensgemeinschaft gar nicht der Fall war. Es gab ja auch in Dresden in der Jungen Gemeinde von Wonneberger den Kreis, der sich mit der Ausarbeitung eines Entwurfs für einen Sozialen Friedensdienst beschäftigte. Womit diese Kirchenleute gar nicht zurecht kamen, war die Tatsache, daß da einfach etwas wild entsteht und eigentlich keinen Führer hat.

telegraph: Wie ging es nach dem 13. Februar weiter?

Johanna: Der Landesjugendpfarrer Brettschneider kam mit dem Angebot, wir könnten in einem kirchlichen Friedenskreis mit machen. Wir vier, Schenki, Öli, Ekki, ich und Roman, den ich inzwischen kennengelernt hatte, gingen hin. Es war ein Kreis von etwa zehn Leuten, Pfarrer, Diakone und zwei aus dem Sühnezeichen-Spektrum.

Trotzdem haben wir uns parallel noch mit unseren Leuten in Cafes und auf der Straße getroffen. Wir nannten das damals noch nicht Wolfspelz. Wir sagten einfach: „Wir machen Kreis.“

Roman: Ungefähr 120 Leute trafen sich ständig bei Feten, in der Mokkastube und sonst wo. Darunter etwa 10 Leute, die nach dem 13. Februar anfingen, eine richtige Friedensarbeit aufzubauen. Diese 10 gingen dann auch zum Friedenskreis von Pfarrer Wonneberger in der Weinbergsgemeinde, um Verbindung mit anderen Leuten zu halten.

Die nächste Orientierung nach dem 13. Februar war der 1. Mai. Wir waren der Meinung, daß wir sofort etwas nachsetzen müßten. Die Stasi hatte alle Blumen und Kerzen um die Frauenkirche abgeräumt. Wir brachten regelmäßig neue Blumen und Kerzen, doch die Stasi räumte sie immer wieder weg. Unsere Idee war, am 1. Mai einen eigenen Block in der offiziellen Demonstration zu bilden. Wir wollten uns mit weißen Hemden und Stirnbändern als die Hippies von Dresden präsentieren und als verbindendes Zeichen zum 13. Februar unsere Blumen an der Trümmerfrau ablegen, ein Denkmal für die Trümmerfrauen, die Dresden wiederaufgebaut haben.

Die Stasi begann im April, sehr scharf die Vorbereitungen zu diesem 1. Mai zu unterbinden. Nicht nur die Leute, die die Vorbereitungsarbeit gemacht haben, sind massiv bedrängt worden, sondern auch die Sympathisanten. Es wurde auffällig bespitzelt, verhört. Bei den meisten hatten sich irgendwelche Dummlinge an die Fersen geheftet, die sicher nie einen Bericht geschrieben haben, sondern nur präsent waren, um gesehen zu werden.

Johanna: Einmal haben sogar zwei bei uns geklingelt und haben uns mitgeteilt, daß sie die sind, die uns heute bewachen. Als wir losgingen, liefen sie uns hinterher. An diesem Tag weiß ich noch, trafen wir uns mit Freunden und jeder hatte irgendjemand dran.

telegraph: Was geschah am 1. Mai? Johanna: Unsere Demo am 1. Mai wurde verhindert. Wir sind zwei Tage vorher fest genommen und ziemlich bekniet worden. Einer von uns, der psychisch ziemlich labil war, wurde so unter Druck gesetzt, daß er am Zwinger, wo wir uns treffen wollten, herumrannte und alle Leute wieder weggeschickt hat.

Roman: Für die Mehrheit der Leute war das nicht erträglich. Durch dieses massive Agieren der Staatssicherheit kam es für die Leute zu einer Bekenntnissituation. Sie waren gefragt, ob sie etwas tun wollen oder nicht. Daran ist letztendlich diese Hippieszene in ihrer ungestörten Destruktivität kaputtgegangen. Im Laufe des Sommers waren es dann nur noch 60 Leute, die sich einmal in der Woche im Großen Garten auf der Wiese trafen. Wir fingen an, den Großen Garten aufzuräumen, irgendwelchen alten Leuten zu helfen, die krank waren. Wir haben Aktionen gegen Kriegsspielzeuge gemacht. Wir sind in Geschäfte gegangen und haben Diskussionen angezettelt.

Johanna: Mehrere gehen in das Geschäft und tun so, als ob sie sich nicht kennen. Der eine kauft Kriegsspielzeug, der andere spricht ihn darauf an. Das haben wir gemacht, bis der ganze Laden diskutiert hat, dann haben wir uns verdrückt und uns gefreut.

Roman: Dann haben wir auch einmal einen Laden von Kriegsspielzeugen leergekauft und das Zeug auf der Prager Straße in einem wüsten Happening zertrampelt. Es war wunderschön.

Der Kreis ist dann von diesen 60 Leuten heruntergeschrumpft. Es gab immer noch diese Nachstellerei, und die seelische Verbundenheit hatte einen gewissen Knacks gekriegt. Weil Aktivitäten und Bekenntnis gefordert waren, gab es Schwierigkeiten miteinander. Letztendlich sind wieder etwa zehn Leute zurückgeblieben, die hauptsächlich mit der Kirche zusammenarbeiteten, die Friedensdekade vorbereiteten und an so einer blöden Fotoserie mitarbeiteten. Wir haben Altenhilfe und solche Sachen gemacht. Das war ja das damalige Verständnis mit „vertrauensbildenden Maßnahmen“. Aber diese Dinge gefielen uns nicht mehr so sehr.

Johanna: Es gab immer mal Aktionen, mit denen wir versuchten, wieder etwas Unabhängiges zu machen. Z.B. auch eine Grafitti-Aktion, die wahrscheinlich sogar von der Stasi eingerührt wurde, um uns zu kriegen. Wir wollten ein Riesen-Graffitti an einer Mauer am Postamt machen. Wir hatten uns Autospray besorgt. Es war ganz intern und nur sehr wenige Leute machten mit. Als wir ankamen, stand am Treffpunkt alles voll Stasi-Leute. Soweit ich weiß, haben sie niemanden hochgezogen, aber wir sind völlig panisch auseinandergestürzt.

Man muß aus der heutigen Sicht sagen, daß wir in der Kirche einfach abgewürgt wurden. Wir haben uns wochenlang damit beschäftigt, ein Arbeitspapier für die Friedensdekade vorzubereiten und in dem offiziellen Arbeitspapier stand nicht ein Detail von unseren Ideen drin. Sie haben uns beschäftigt und dann noch alles wegzensiert. Das hat uns zunehmend frustriert. Dann kam der nächste 13. Februar. Ich durfte an der Vorbereitung nicht teilnehmen, weil ich schwanger war. Unsere Einwände zu den Vorbereitungen waren, daß die meisten Dresdner keine Christen sind und der Tag deshalb nicht rein christlich begangen werden kann. Das wurde mit dem Hinweis abgewürgt, daß diesmal der Staat auch eine Veranstaltung durchführt. Die Nichtchristen könnten ja dorthin gehen. Die Veranstaltung ging dann wieder total ins kirchliche: „Der Frieden und der liebe Gott“.

Roman: Wir haben diese Kirchenteile gemacht und nebenbei ein paar kleine Aktiönchen vorbereitet, aber das war weder Fisch noch Fleisch. Gleichzeitig haben wir zwei eine Wohnung ausgebaut und sind dann 1984 dort eingezogen.

telegraph: Hattet Ihr geheiratet?

Roman: Das war schon 1982. Unsere Hochzeit war auch eine politische Veranstaltung, bei der gespitzelt wurde. Es waren eben 300 Leute da. Uns wurde die Fete von der Stasi verboten. Es war sozusagen eine Friedenskundgebung.

Johanna: Wir haben die Traurede zusammen mit Brettschneider ausgearbeitet. Es war ein Plädoyer für Totalverweigerung und Friedensarbeit. Ich habe da zum ersten Mal erlebt, daß die Leute in der Kirche klatschen. Aber Brettschneider vertrug das. Obwohl er einerseits uns ständig bremste, wenn wir politisch offensiv werden wollten, hat er uns doch total gut verstanden. Bei dieser Hochzeit hat er mitgespielt. Das war Hippie-Treffen aus der ganzen DDR. Mich hat jemand zu meiner eigenen Hochzeit eingeladen, er wusste nicht daß ich das bin.

Roman: 1984 haben wir dann, in der ersten Woche, in der wir die Wohnung hatten, den Kreis in unsere Wohnung geholt. Für uns in Dresden war immer das Dixiland-Festival eine wichtige Sache. Es war zwar vom Staat organisiert, es traf sich aber die Hippieszene der ganzen DDR. Das wichtigste war, sich nach den Karten anzustellen. Das dauerte immer länger. 1984 haben wir eine ganze Woche angestanden, einfach weil es Spaß machte, dort zu kampieren, zu musizieren, zu betteln. Es war einfach eine bunte Garde, die in der Stadt herumhauste.

Johanna: Es ging nicht darum, sich anzustellen. Die anderen haben sich einen Tag angestellt und sind danach gegangen. Es ging einfach darum, mitten in der Stadt ein Zigeunerlager zu haben, zu diskutieren, zu quatschen und Musik zu machen.

Das war jedes Jahr. Aber im September 1984 haben wir parallel dazu mit dem Pfarrer Deckert eine Werkstatt gemacht. Diesen armen Pfarrer, der ganz neu in Dresden war, haben wir ein bißchen übers Ohr gehauen. Ich habe mit ihm die Kirche begutachtet Und die Architektur gelobt. Als er anfing, Panik zu bekommen, weil er vermutlich von der Stasi unter Druck gesetzt wurde, haben wir ihn einfach zur Seite gestellt und unser Ding gemacht. Er konnte einem wirklich etwas leidtun. Er hat dann immer versucht zu bremsen, und gesagt, daß nicht genügend Parkplätze für die Kirchenbesucher da wären.

Roman: Das Thema war „Hoffnunglos, verantwortungsbewußt“. Das war diese nofuture-Situation nach der Nachrüstung. Wir hatten die Orientierung gesetzt, daß auch in einer hoffnungslosen Situation die Verantwortung wahrgenommen werden muß. Die Hauptarbeit war eine Ausstellung, etwa 20 Tafeln, zur Militarisierung der Gesellschaft. Die wollte man uns wegzensieren, aber Johanna hat sie dann wieder aufgehängt, nachdem sie der Bischof abgehängt hatte.

Johanna: Wir hatten einen riesigen Regenbogen, der etwa 10 Meter lang war, lauter aneinandergenähte Mullbahnen und darauf ein `Schwerter zu Flugscharen´-Männel. Das haben ein paar Bergsteiger oben im Gebälk der Kirche über den Altar befestigt. Als der Kirchenvorstand meckerte, wir sollten unbedingt den Regenbogen abmachen, haben wir gesagt, sie sollen das selbst tun. Sie haben sich nicht getraut, es war zu hoch. Dadurch hing der Regenbogen dort noch wochenlang beim Gottesdienst.

Ich habe bei dieser ersten Werkstatt gelernt, aufrecht zu sein, und irgendwelche Stolpersteine, die in den Weg gelegt werden, nicht zu beachten, sondern einfach zu machen. Da wirst du natürlich schief angeguckt. Das war auch der Punkt, daß ein Großteil der Dresdner Pfarrer Panik bekam, wenn ich auftauchte und eine Aktion machen wollte. Es gab nur noch sehr wenige Pfarrer, die mit uns zusammenarbeiteten. Sie hatten Angst, daß wir uns wieder über die Maßgaben hinwegsetzen.

Roman: Die Werkstatt verlief übrigens völlig harmonisch, wir hatten nur 600 Bockwürste übrig. Das kann schon mal passieren. Es gab bei uns wochenlang Bockwürste.

Nach der Werkstatt haben wir uns in der schon lange existierenden AG Frieden eingeklinkt, wo die Leute total über uns ent setzt waren. Das war so‘ ein Kontaktkreis, der sich etwa alle dreiviertel Jahre über schwerwiegende Dinge unterhielt und irgendwelche Veranstaltungen vorbereitete. Die hatten sich beschwert, daß wir eine Werkstatt ohne die Friedenskreise von Dresden machen. Es gab diese ja kirchli7 eben Friedenskreise, aber bei keiner Aktion, die wir später durchführten, war einer von denen dabei. Wir setzten uns über das Quotensystem in der AG Frieden hinweg und kamen en bloc herein. Dann malte sich immer Entsetzen in ihre Gesichter, weil es jetzt wieder Ärger gab.

Johanna: Wir bildeten einen Haufen Untergruppen mit irgendwelchen Namen, damit möglichst viele Leute von uns dort Stimmrecht hatten.

Roman: Es ging einfach darum, daß es um den 13. Februar jedes Mal Kampfabstimmungen gab.

In dieser Zeit haben wir sehr stark begonnen, uns um Friedenskontakte zu kümmern. Wir sind beispielsweise nach Naumburg zu Edelbert Richter gefahren, der sich um ein internationales Friedensnetzwerk kümmerte und persönliche Friedensverträge zwischen Einzelnen und Gruppen in Ost und West vermittelte. Das war sehr gut, weil daraus für uns internationale Kontakte entstanden, speziell mit Leuten aus dem skandinavischen Raum. Wir haben damals begonnen, zu irgendwelchen Friedenswerkstätten und Veranstaltungen mit einem Beitrag oder Ausstellungen anzurücken und uns mit politischen Themen zu beschäftigen.

Johanna: Dann haben wir 1985 die Gruppe geteilt, die einen wollten sich um Werkstätten kümmern, die anderen wollten den Tag der Befreiung vorbereiten.

Roman: Nein, den Tag der Befreiung haben wir noch zusammen gemacht. Das war eine Multi-Media-Show, das war eigentlich unsere wirkungsvollste Veranstaltung. Es sind dann alle wie vor den Kopf geschlagen aus der Kirche gegangen. Das war eine Gleichsetzung der Militarisierung vor und nach dem 2. Weltkrieg. Diese Aufrüstung im zivilen Bereich, diese dauerhafte Bereitschaft, das mitzutragen, das Faszinierende des Militärischen, die Passivität – das waren die Themen, die wir dort hineinbrachten. Dazu haben wir unter anderem ein Hörspiel von Eich verarbeitet. Da fahren eine ganze Menge Leute, Großeltern, Eltern und Kinder in einem Güterwagen. Die Großeltern wissen noch, wie es draußen war, die Kinder sind im Güterwagen geboren. Vor allem der Großvater erzählt von draußen und die Eltern sind dagegen, daß er das tut. Irgendwann ist plötzlich ein Spalt im Güterwagen, so daß man nach draußen gucken kann. Zunächst geht es darum, ob man rausgucken darf. Irgendwann sehen die alten Leute nach draußen, und sehen ganz andere Menschen, als sie gewöhnt waren. Sie kommen damit nicht zurecht und bekommen Angst. Zum Schluß verstopfen sie den Spalt wieder und fahren in die Ewigkeit.

Johanna: Nein, sie fahren eben nicht in die Ewigkeit. Nachdem sie die Löcher verstopft haben, denken sie: „Gottseidank, unsere Welt ist wiederhergestellt.“ Da kriegt das Enkelkind zuerst mit, daß der Zug immer schneller fährt. Dann fragen sie, wer ihnen hilft.

Roman: Dazu hatten wir mit Musik, Texten und einer Diaserie diese Kriegsbilder durchgezogen. Das war eine Marschmusik, die von Liza Minnelli parodiert wurde. Da gingen alle mit, selbst uns ging es so, bei die sen schönen Bildern von der Aufrüstung. Dann kam irgendwann ein Bruch, und es ging mit Katharsis von Czeslaw Njemen weiter. Dazu gab es dann die Kriegsbilder.

Johanna: Zum Schluß geht die Musik so ganz leicht weiter. Dazu hatten wir das einzige Bunt-Dia, das Dresdner Schloß, wie da so langsam Gras darüber wächst. Es gab dann noch tonnenweise Gedichte und der Schluß war: „Seid Sand im Getriebe dieser Welt!“

Roman: Das hat für uns eine völlig neue Arbeitsweise erschlossen. Es war ein ganz neues Erlebnis für uns, daß es möglich ist, Leute zu faszinieren, sie mit der Nase auf die Dinge zu stoßen. Die Kirche fand’s nicht so gut, weil „der christologische Anteil fehlte“. Ich habe den Pastor erst ein mal gefragt, woher er dieses gräßliche Wort hat. Dann wurde uns noch vorgeworfen, daß wir uns „äquidistanziert“ zwischen den beiden Systemen in Ost und West verhalten.

Johanna: In der Kirche war man nämlich der Meinung, daß man entweder für den Westen oder für den Osten sein müsse. Wenn man gegen den Westen war, mußte man demzufolge für den Osten sein. Das war auch die Zeit, wo wir angefangen haben, uns im Kreis mit bestimmten theoretische Sachen zu beschäftigen. Wir waren damals ein ganz gemischter Kreis, Christen, Marxisten, Leute aus so einer Sekte waren auch dabei.

telegraph: Eine Sekte?

Johanna: Diese Sekte gibt es nur im Dresdner Raum und heißt „Gemeinschaft des göttlichen Sozialismus“. Die gibt es nur in Kreischa. Das ist aus Amerika herübergeschwappt. Sie sind der Meinung, daß der Weltuntergang schon vorbei sei. Jetzt geht es für sie darum, die Gemeinschaft der Heiligen zu realisieren. Das ist der göttliche Sozialismus, das Paradies auf Erden soll gebaut werden.

Wir hatten einen zweiten Ekki im Kreis, der war Marxist, aber nie in der Partei. Wir haben uns mit Randgruppen der Gesellschaft beschäftigt, mit Arbeit, Sozialismusdiskussion.

Roman: Dazwischen, im Herbst 1985, war dann wieder Werkstatt in der Weinbergsgemeinde. Es kamen etwas mehr Leute aus der übrigen DDR. Wir lernten Peter Grimm kennen, der damals die Spielgruppe Wühl maus leitete. Aus Potsdam waren Leute von „Terra Unida“ da, aus Berlin-Weißensee Mattias Tomaske und Sarah Jaszinszczak, Stephan Krawczyk spielte, usw. Wir hatten ein ziemlich gründlich vorbereitetes Thema, das auch wieder einige Leute abschreckte, an so etwas teilzunehmen, zum Beispiel den Herrn Eppelmann. Das Thema war: „Wer wird denn gleich aus dem Rahmen fallen – Randgruppen in der DDR.“ Wir hatten ein Papier gemacht, in dem wir diese Randgruppensituation beleuchteten und im Extrakt herausbekommen, daß, solange Machtstrukturen existieren, Leute ins Abseits gedrängt werden.

Johanna: Wir hatten eine ganze Menge über Sozialutopien gearbeitet, Bloch usw., und in einem Referat zum ersten Mal gesagt, daß Demokratie Terror gegen Minderheiten ist. Damit meinten wir ebensosehr den sogenannten „Demokratischen Sozialismus“ in der DDR wie auch westliche Demokratievorstellungen.

Roman: Damals verabschiedeten wir uns gerade von demokratischen Sozialismusutopien.

telegraph: Ihr habt Euch vom marxistischen Sozialismus verabschiedet?

Roman: Ein Abschied von einer sozialistischen Utopie. Ein marxistisches Gesellschaftsverständnis, eine marxistische Ana lyse, einige marxistische Grundaussagen über gesellschaftliche Entwicklungen sind vielleicht noch tragbar, aber ein utopischer Sozialismus ist nicht tragbar.

telegraph: Ich verstehe immer noch nicht.

Johanna: Nach und nach bekamen alle Leute, die damals im Kreis waren, ein Gefühl dafür, daß Autoritäts- und Machtstrukturen, gleich unter welchem Vorzeichen, Menschen zerstören. Ohne daß das von uns selbst damals Anarchismus genannt wurde, waren wir damals eigentlich schon Anarchisten.

Roman: Damals wurde gerade in der Szene, besonders in Berlin, über Pluralismus diskutiert. Wolfgang Templin hielt sehr viel von diesem Begriff. Ich schrieb dazu einen Artikel, weil ich mit dieser Inflation nicht mehr umgehen konnte. Ich brauche keinen Pluralismus westlicher Couleur, weil das, was da praktiziert wird, einfach Terror gegen Minderheiten ist. Vielleicht waren wir beide in dieser Zeit besonders für solche Fragen sensibel, weil wir noch mit einem anderen Mann zusammenlebten, sozusagen in Drei-Ehe. Bei uns gab sich die Schwulenszene von Dresden die Klinke in die Hand. Wir wußten schon aus ganz persönlichen Erfahrungen, was eine Minderheitssituation ist und hatten auch in unserer Hippiezeit Erfahrungen mit Isolation von Minderheiten gemacht. Insofern bin ich sehr sensibel gegen irgendwelche Mehrheitsbeschlüsse. Aus dieser Diskussion heraus war es klar, daß es in unserem Kreis keine Mehrheitsbeschlüsse gibt. Es hat in diesem Kreis nie Mehrheitsbeschlüsse gegeben. Es hat immer nur Leute gegeben, die etwas taten.

Die Werkstattvorbereitung 1985 war ziemlich hart. Es gab Leute, die taten etwas, andere machten nichts. Und daher gab es massive Spannungen. Zum Schluß blieben ziemlich wenig Leute im Kreis übrig. Das baute sich erst später, ein, zwei Monate nach der Werkstatt wieder auf. Für uns waren damals zwei Dinge erledigt: Demokratie und damit sozialistische Utopie, weil die auch so ein Massenprodukt darstellt, eine schöne neue Welt, oder wie es Huxley sagt: „Alle machen, was alle wollen und keiner macht, was er will.“ Die zweite Sache, die sich für uns erledigt hatte, war Kirche. Es hat derartig viel Spannungen und Konflikte gegeben.

Johanna: Wir hatten uns bei dieser Werkstatt wieder über sämtliche Maßgaben hinweggesetzt, die uns die Kirche gesetzt hatte. Danach konnten wir selbst zu den progressivsten Pfarrern gehen – es wurde geblockt. Sie haben selbst abgelehnt, mit uns zu verhandeln. Wir haben uns dann entschlossen, aus der Kirche herauszugehen.

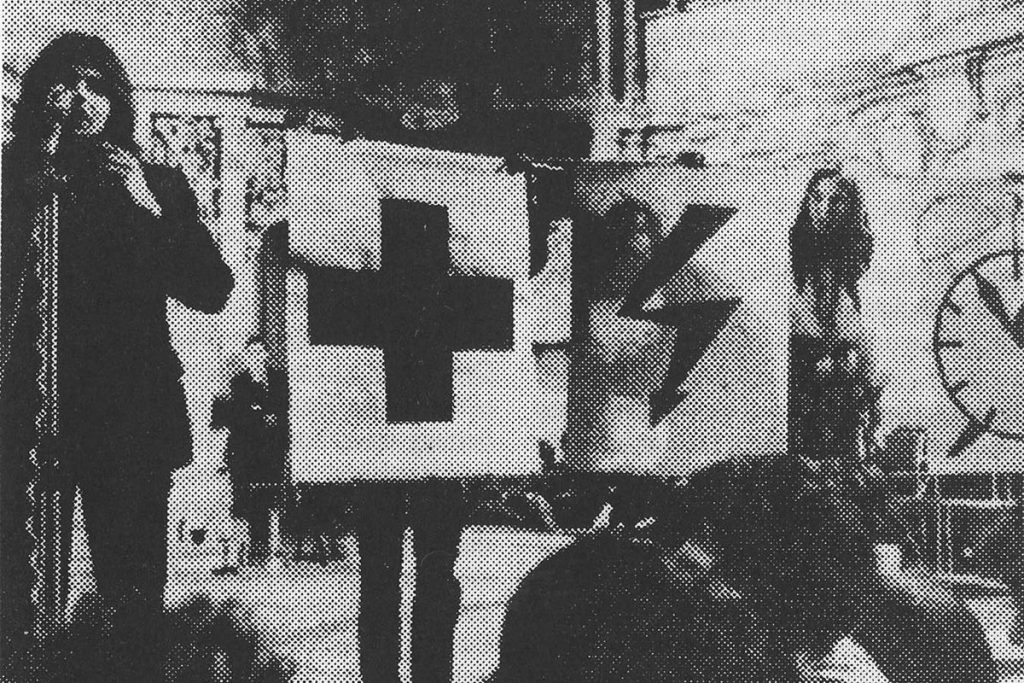

Roman:Wir wurden damals von Bischof Hempel als „Wölfe im Schafspelz“ bezeichnet. Daraufhin hat sich der Kreis den Namen „Wolfspelz“ gegeben. Dazu kommt noch, daß wir im Umkreis dieser Werkstatt diskutierten, daß Friedensarbeit im Rahmen der Kirche für den normalen DDR-Bewohner nicht nachvollziehbar ist. Sie fand in einem Raum statt, der für normale Leute eigentlich nicht betretbar ist, oder zu mindestens wußten sie nicht, daß er betretbar ist. Außerdem hatte die Kirche allzu sehr eine Schutzfunktion. Wir wollten Friedensarbeit und Menschenrechtsarbeit, die wir damals langsam als politische Arbeit begriffen, außerhalb der Kirche machen. Im Januar 1986 haben wir uns offiziell für autonom erklärt.

Johanna: Wir hatten also auch in der Kirche Bescheid gesagt, daß sie nicht mehr berechtigt sind, mit irgendwelchen Staatsorganen Gespräche über uns zu führen. Natürlich haben sie sich nie darangehalten. Aber wir haben darauf gepocht, daß sie nicht über unsere Köpfe hinweg verhandeln dürfen, sondern die Stasi zu uns schicken sollen:, wenn sie etwas von uns will. Das hat uns die Kirchenleitung verdammt übelgenommen.

Roman: Wir haben uns dann mit richtiger Kontaktadresse präsentiert und unsere Flugblätter mit „Wolfspelz“ unter schrieben. Peter Grimm wollte in Berlin eine unabhängige Zeitung machen, das wurde der „Grenzfall“. Zur gleichen Zeit haben wir versucht, eine Zeitung zu machen. In Berlin war das möglich, iff Dresden endete es im Sand. Wir haben ein mit Schreibmaschine vervielfältigtes Probeexemplar herausgebracht, das wir an die Kreise von Dresden und einzelne Interessierte gegeben haben. Jeder Artikel war ein einzelnes Blatt. Wir haben gesagt, daß es keinen Sinn macht, wenn Wolfspelz eine Zeitung macht, sondern wir haben dazu aufgefordert, mitzumachen. Es haben zwei Sachen nicht geklappt: der Staat hat es nicht zugelassen und es kam nichts von außen hinzu.

Johanna: Ich habe eine Vorladung bekommen und zwei Leute aus dem Kreis mitgenommen. Die durften aber nicht mit mir hinein. Mir wurde mitgeteilt, daß ich die Zeitung allein gemacht habe. Dann wurde mir eine drastische Strafe angedroht, wenn das noch einmal vorkommt. Mir wurde dann eine „gesellschaftliche Rüge“ ausgesprochen, was das auch immer sei. Ich sollte dazu Stellung neh men. Da habe ich gesagt, sie sollen mich mal am Arsch lecken. Das wurde dann ins Protokoll reingeschrieben, das ich unterschreiben mußte und dann kam nie wieder etwas. Aber angedroht wurde eine drastische Strafe. Daraufhin haben wir uns bemüht, mit den kirchlichen Friedenskreisen eine Zeitung herauszugeben.

Roman: Die AG Frieden hat dann irgendwann unsere Idee aufgegriffen und nach langem, gründlichem Überlegen, das sich mindestens über ein Jahr hinzog, eine Zeitung herausgegeben, die „Die Ahnungslosen“ hieß.

telegraph: Das war im Jahre 1988. Bei uns in Berlin kam die Information an, daß „Die Ahnungslosen“ beschlagnahmt wur den, aber immerhin der Superintendent Ziemer sich vor das Blatt stellte.

Roman: Eine Zeitung, die furchtbar technokratisch von außen aussah, sehr genau gesetzt war und auf dem Kopierer vervielfältigt wurde, was für die damaligen Verhältnisse ziemlich aufwendig und unpraktisch war.

Johanna: Wir haben damals Flugis vom Wolfspelz immer zwischendurch zwischen dem „Ahnungslosen“ .vervielfältigt. Das ist dann aber herausgekommen und es gab wieder einen tierischen Crash mit der Kirche, weil wir das Vertrauen mißbraucht hätten.

Das Gespräch führte r.1.

* Red: Wir erfahren gerade, daß wenige Tage vor dem 13. Februar 1982 ein Mitarbeiter des Friedenskreises der Dresdner Weinbergsgemeinde, Roland Brauckmann, wegen seiner Beteiligung an der Vorbereitung verhaftet und aus der Haft in den Westen transportiert wurde.

Beim nächsten Mal:

- Aktionen der Wolfspelz-Leute bis 1989

- gewaltsame Auseinandersetzungen in Dresden im Oktober 1989

- Versuche des Kreises, sich im neuen Deutschland einzubringen

- Perspektiven und Perspektivlosigkeiten

weiter zu: Schafe im Wolfspelz Teil 2