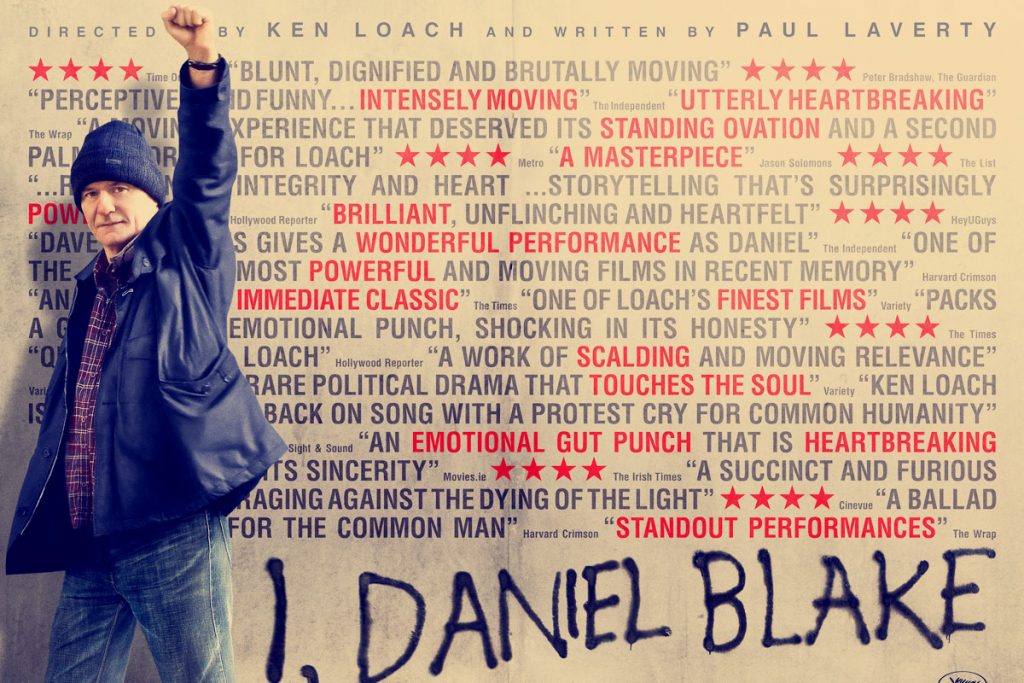

„Ich, Daniel Blake“ Regie Ken Loach, GB, 2016

Von Angelika Nguyen

Wer ist Daniel Blake? Daniel Blake, um die 50, von Beruf Tischler, ist ein freundlicher, aufmerksamer, hilfsbereiter Mann aus Newcastle. Nach einem schweren Herzinfarkt erst mal arbeitsunfähig geworden, beantragt Blake Sozialhilfe. Für alle, die sich nicht mehr an die Zeit vor dem deutschen Hartz-IV-Gesetz erinnern können: Der Unterschied zum Arbeitslosengeld ist, dass Sozialhilfe einen in Ruhe lässt, unsinnige Stapel von Pro-Forma-Bewerbungen nicht verlangt werden. Die Stütze ist klein, aber stabil und muss nicht andauernd mit Jobsuche gerechtfertigt werde, eine Art Schutzzone für die, die nicht mehr können. Entsprechend hoch sind die Hürden. Wer hier seine Ruhe haben will, dem wird erst mal die Hölle heiß gemacht.

Der Film nutzt den Vorspann, um bereits ohne Bild mit der Geschichte zu beginnen: zu hören ist die Befragung Daniel Blakes durch eine Frau von der Sozialbehörde. Sie hat die Härte schon in der Stimme, während Daniel Blakes Antworten normal, beinahe sanft ausfallen. Noch ist er nicht genervt, beinahe heiter.

Er weiß noch nicht, dass das der Anfang einer Odyssee zwischen Hotlines, Wartenummern, Jobcenter-Schaltern, Internetcafés ist. Der Anfang vom Ende, an dem seine Gesundheit, seine Nerven und beinahe auch seine Freundlichkeit aufgebraucht sein werden. „Sie machen es dir so schwer wie möglich“, wird er zu Katie sagen, einer alleinerziehenden Mutter, die er im Jobcenter trifft und die er vor der Willkür einer enormen Kürzung ihrer Stütze schützen will.

Aus der Begegnung wird Freundschaft, das geht schnell in Ken Loachs Filmen, dass wildfremde Menschen einander vertrauen. Sie besuchen und helfen einander, und anlässlich von Strom- und Heizungssperre zeigt Daniel Blake Katies Kindern Tricks der Isolierung: Plaste-Verkleidung an den Fensterscheiben und nachhaltige Wärmeerzeugung auch ohne Heizung mit Teelichtern und Tontöpfen.

Diese Inseln der Freundlichkeit umtost der Kampf Daniel Blakes um seine Grundsicherung, die man ihm in einem bürokratischen Teufelskreis verweigert. Das ist nicht gut fürs Herz. Dabei ist der Film auch witzig. Er nutzt die Absurditäten stundenlanger Warteschleifen am Telefon, seitenlanger Formulare, einander widersprechender Anweisungen an die „Klienten“ des Jobcenters für seinen feinen Humor. Dass Daniel Blake, der weder Internet hat noch damit umgehen kann, gesagt bekommt, er könne die erforderlichen Formulare im Internet finden, erzeugt Lacher im Kino, ebenso die Pausenmusik in der Warteschleife einer Hotline, die sich Daniel eine Stunde und 48 Minuten lang anhören muss.

„Ich bin kein Klient, ich bin Daniel Blake!“ mit der geradezu beschwörenden Wiederholung des Namens seiner Hauptfigur erinnert der Film an „My Name Is Joe“ von Ken Loach 1998 (derselbe Autor: Paul Laverty). Ein Mensch, ein Sozialhilfeempfänger, in Bescheiden, Formularen und Befragungen zum Objekt degradiert, bekommt wieder einen Namen, macht sich selbst wieder zum Subjekt.

Überhaupt ist „Ich, Daniel Blake“ eben ein richtiger Ken-Loach-Film. Die Rollen bis ins Kleinste sind wie stets mit Schauspielerinnen und Schauspielern besetzt, die derartig alltägliche Gesichter haben, dass man die Namen recherchieren muss, um festzustellen, dass es sich um ausgebildete Theaterleute handelt. So karg und authentisch spielen sie, dass man schon beim Zuschauen richtig wütend wird auf die Jobcenter-Crew: Sheila und der Wachmann, schließlich der Chef vom Ganzen, der noch aus seinem Büro gerufen wird, weil Daniel Blake sich gegen den Rausschmiss wehrt. Als er beschließt, bis dahin immer nett und zurückhaltend, aufzubegehren, bekommt Daniel zu hören, „er solle doch keinen Ärger machen“, ein Satz, bei dem es meistens Ärger gibt.

Die Guten sind auch hier die Armen, die in dem Film alle vorbildlich und ausnahmslos Solidarität miteinander üben – während das Böse auf der anderen Seite des Schreibtischs sitzt, bei den Behörden, die sich selbst nur als Vollstrecker von Gesetzen inszenieren. Die Einzige, Ann, die Daniel einmal beim Ausfüllen des Online-Formulars hilft, wird auch prompt entfernt.

Das ist die Schwäche des Films: es werden keine Widersprüche in den Figuren erlebbar, keine Zweifel oder Ambivalenzen, keine Korruption durch die schrecklichen Umstände. Einmal immerhin erlebt auch der stets hilfsbereite Daniel Blake einen Absturz, als er die amtliche Ablehnung bekommen hat und seine Möbel verkaufen musste, sieht man ihn aus der Sicht des Kindes Daisy durch den Briefkastenschlitz mühsam durch die Wohnung schlurfen, in eine Decke gehüllt und will Daisy nicht herein lassen.

Eine Erholung von Hollywood-Sehgewohnheiten ist der Film allemal, wir sehen richtige Gesichter und richtige Straßen, und die Wohnungen sind echt, keine Studios. Ken Loachs Lebensthema, die soziale Welt der Verlierer des neoliberalen Aufschwungs in Europa, gibt ihm eine bestimmte filmische Sprache ein. Keine Rückblenden, Familienaufstellungen oder psychologisierenden Momente, nur die Realität der Gegenwart zählt, einer Gegenwart, die anstrengend genug für die Figuren ist und ihre ganze Energie braucht.

„Ich Daniel Blake“ ist getragen von der hintergründigen Bedrohung durch ganz banale Existenzängste und Kämpfe, auch in gelösten fröhlichen Szenen sitzt immer die Katastrophe mit im Zimmer, irgendwo in den Ecken. Das macht die Spannung dieser ganz alltäglichen Geschichte aus.

Am Ende entscheidet sich Ken Loach kurz vor einem möglichen Happy End doch für die Tragik, als schiene es ihm nicht angemessen, dass seine Figuren glücklich werden könnten.

Seine Recherche zum Thema gab ihm auch keinen Anlass dazu. Dutzende von Fällen habe er gefunden, sagte er im Interview, 50 an der Zahl , in denen Behördenwillkür aus nichtigen Anlässen zur Kürzung oder völlige Streichung der Stütze führte und die Menschen in die Ausweglosigkeit.

Unter Ken Loachs Helden ist Daniel Blake sicher der leiseste und der freundlichste. Weder hat er das ausbrechende Temperament von Joe in „My Name Is Joe“ noch die glühende Verzweiflung der kinderreichen Mutter Maggie in „Ladybird, Ladybird“ oder die Radikalität des Busfahrers George in „Carlas Song“. Auch die Nebenfiguren sind geradezu aufreizend sanft. Katies große runde Rehaugen füllen sich von Zeit zu Zeit mit Tränen, und Daniels jugendlichem Nachbar, der nur ein wenig unkorrekt mit gefälschter Markenware handelt, fehlt jede Härte, die ja Armut auch hervorbringt.

So war die diesjährige Goldene Palme in Cannes vielleicht neben der künstlerischen Ehrung des Altmeisters des britischen Sozialkinos vor allem ein politisches Fanal für ein Europa, das systematisch eine hilfsbedürftige soziale Schicht bildet und nachhaltig ausgegrenzt. Kapitalismus braucht nach wie vor sein Arbeitslosenheer.

Der berühmte Roman „Kleiner Mann was nun?“ aus dem Jahr 1932 von Hans Fallada zeigt den Weg des fleißigen Buchhalters Johannes Pinneberg ins soziale Elend Anfang der 1930iger Jahre. Während Pinneberg damals seine wachsende Wut größtenteils in sich hineinfraß, sprüht Daniel Blake 2016 auf die Wand des Jobcenters seine Botschaft, was seither viele taten, die den Film sahen. Sogar am englischen Parlament soll sich eine befinden. Die Wirkung des Films nicht nur auf eine wohlwollende Kunst- und Kritikwelt, sondern in die Gesellschaft Englands ist ungewöhnlich. „I, Daniel Blake“ ist dort zum Schlachtruf geworden. Der Film traf wohl einen Nerv.