Der libertäre Sozialist und Chefredakteur der Umweltblätter Wolfgang Rüddenklau über die Anfänge der Zeitschrift telegraph.

Von Wolfgang Rüddenklau

Weil ich in letzter Zeit nicht mehr so gesund bin, wie ich mir das wünsche, und nur kurz in der Havemann-Gesellschaft die frühen Ausgaben des „telegraph“ einsehen konnte, bin ich hinsichtlich der Vorgeschichte des „telegraph“ auf meine Erinnerungen angewiesen, die in bestimmten Punkten klar, aber hinsichtlich der Datierung naturgemäß unklar sind.

Ich war seinerzeit der Quasi-Chefredakteur der „Umweltblätter“, das zum DDR-weiten Nachrichtenblatt der Opposition geworden war. Die Auflage war nicht sonderlich hoch: Zum Schluss muss das etwa 50-seitige Blatt in A4-Format um die 3000 Exemplare gehabt haben. Aber wir rechneten pro Exemplar mit etwa 30 Lesern, mal abgesehen von denen, die in mühevoller Arbeit die „Umweltblätter“ auf der Schreibmaschine abschrieben und vervielfältigten (13 Exemplare auf Kohlepapier-Kopien). Die Verteilung geschah, abgesehen vom Hausverkauf in der Umwelt-Bibliothek im Keller der Berliner Zionsgemeinde, über Kuriere, die von den Oppositionsgruppen überall aus der DDR kamen und ihre lokale Infoblätter mitbrachten.

Ich selbst habe mich, soweit das zur Rede kam, als Anarchist bezeichnet, was eine Vereinfachung war, die in der DDR gerade noch begriffen wurde. Ich habe während der siebziger Jahre intensiv in Bibliotheken und „Giftschränken“ meine Zeit auf der Suche danach verbracht, was faul ist an dem System und was Alternativen sein könnten. Ich bin bei dabei auf einige, wenn auch nicht auf alle Antworten gestoßen. Meine Helden waren der Radikaldemokrat des 19. Jahrhunderts, Johan Jacoby, der Anarchosozialist Gustav Landauer und die italienisch-russische Berufsrevolutionärin Angelica Balabanoff (die sich leider erst 1956, nach der Niederschlagung des Ungarn-Aufstandes entschloss, endgültig Tacheles zu reden über Lenin und die Bolschewisten).

Ich war also gut vorbereitet auf meine Rolle in den „Umweltblättern“, und im September 1989 begriff ich, dass das eingetreten war, was Jacob Burkhardt in seinen „Weltgeschichtlichen Betrachtungen“ über das „Zeitalter der Revolutionen“ schrieb, dass Dinge, die sich über Jahrzehnte nicht geändert haben, sich erstmal innerhalb von Jahren, dann innerhalb von Monaten, von Wochen, von Tagen und schließlich innerhalb von Minuten ändern. Genau das geschah mit der Frequenz von Demonstrationen und staatlichen Reaktionen in der DDR, obwohl der Matador des Friedrichsfelder Friedenskreises, Reinhard Schult, noch im September 1989 in einer Rede vor Oppositionellen in der Elisabethkirchgemeinde vor denen warnte, die glaubten, wir befänden uns in einer revolutionären Situation. Ich überzeugte eine Reihe von Redakteuren, neben Tom Sello, Frank Ebert und mir von der Umwelt-Bibliothek befreundete Redakteure anderer Oppositionsblätter (Friedrichsfelder Feuermelder, Grenzfall, Antifa Infoblatt Ostberlin), dass die Notwendigkeit für eine Bündelung der Kräfte und eine kurzfristig erscheinende Flugschrift bestand. Wir einigten uns auf den Namen „telegraph“.

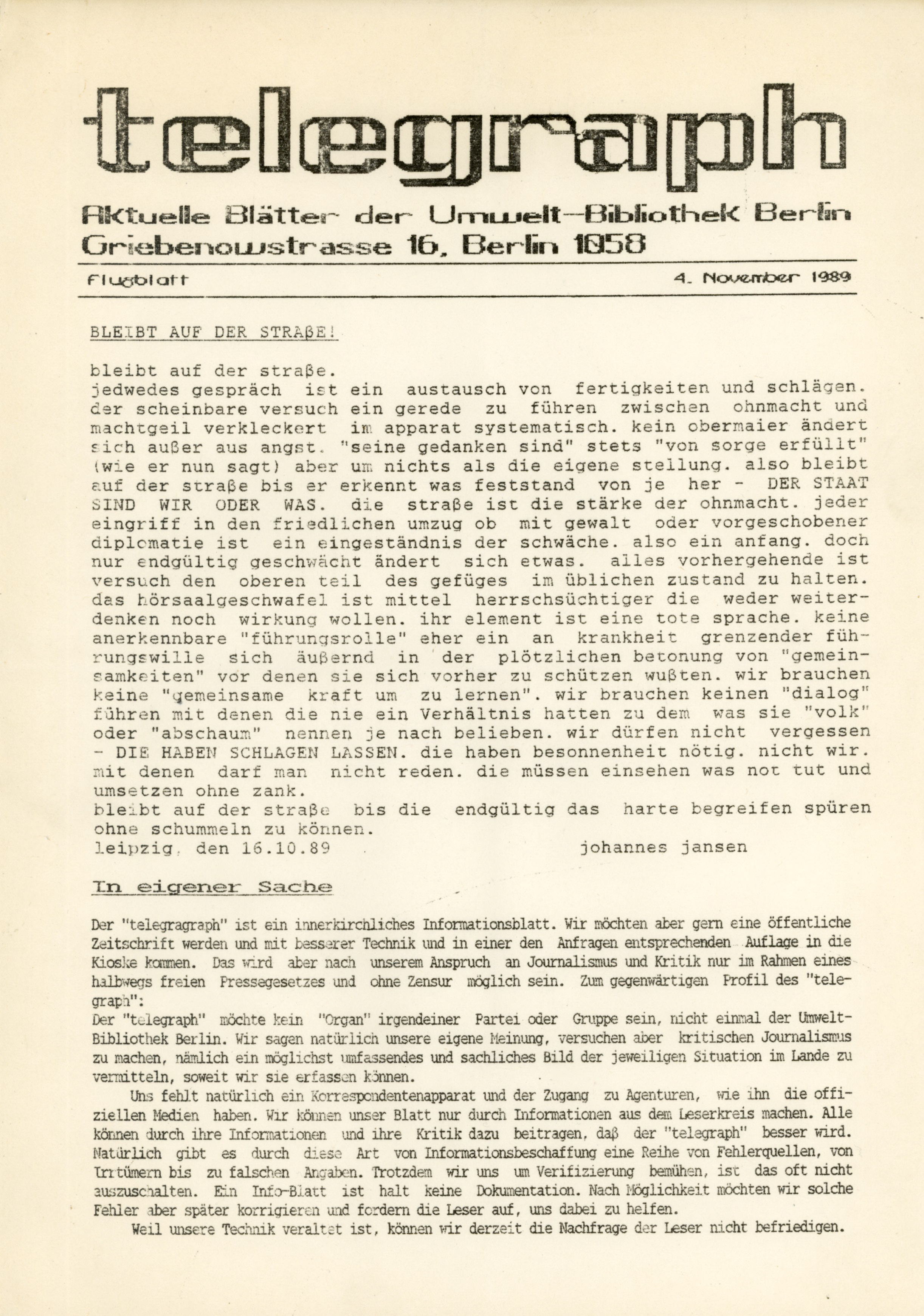

telegraph-Flugblatt – 04.November 1989: Bleibt auf der Straße!

Und in der Tat erwies sich diese Notwendigkeit. In den Tagen der Mahnwache in der Gethsemanekirche und der Berliner Demonstrationen wurde uns das Blatt förmlich aus den Fingern gerissen. Die Auflage war auf unseren immer brüchiger werdenden Wachsmatrizenmaschinen etwa 6000 Exemplare. Wir mussten oft nachdrucken. Wir nahmen pro Exemplar symbolische eine Mark. Symbolisch deshalb, weil nur das Papier aus der DDR kam, mühsam bei Rundreisen durch die DDR zusammengekratzt. Die Wachsmatrizen und die Druckerschwärze wurden von unserer Westberliner Unterstützergruppe finanziert. Immerhin mischten wir die West-Druckerschwärze mit einer halbwegs tauglichen Ost-Druckerschwärze 1:1, nachdem wir vorher die garantiert einbruchssicheren West-Patentdosen entleert hatten (und anschließend mit dem Gemisch wieder füllten). Wir sammelten aber auch Restbestände von Druckerschwärze bei sympathisierenden Pfarrern ein, meist bunte Farben, so dass die Ausgaben im Laufe des Drucks die Farbe wechselten.

Ein unglücklicher Glücksfall hatte uns wenigstens einen ständigen Redakteur beschert, mich selbst. Ich hatte zusammen mit dem Hoyerswerdaer Umweltkreis ein westdeutsches Filmteam in die offen gelassenen Braunkohletagebaue in der Lausitz begleitet – eine alptraumhafte Mondlandschaft – und mir in einem devastierten Dorf nahe Schwarze Pumpe einen riesigen rostigen Nagel in den Fuß getreten. Ich lag während der ganzen Wende brach und habe an keiner der Demonstrationen teilgenommen (abgesehen von Großdemonstration am 4. November 1989, als ich, halbwegs gesundet, unter Bruch eines persönlichen Eides, auf Ulbrichts Fernsehturm hinauffuhr, um die Dimension dieser Demonstration staunend von oben zu betrachten). Ich saß also während des gesamten Oktobers 1989 in der Umwelt-Bibliothek an unserem Amiga-Computer, empfing Kuriere und versuchte die Ereignisse in Texte zu fassen. Dadurch wurde der „telegraph“ das einzige Oppositionsblatt, das die Ereignisse der Revolutionszeit regelmäßig verfolgt hat.

Natürlich gab es unter uns dogmatische Probleme. Ich erinnere mich besonders an einen Artikel von Peter Grimm, der die Antrittsrede von Erich Krenz nach Sturz von Honecker mit dem zynischen Kommentar bedachte, jetzt beginne das „Karussell der Ämter“. Mich hatte diese in Parteideutsch gehaltene Rede mit einiger Hoffnung auf Änderung erfüllt, auf den Beginn einer demokratischen Ära der DDR, während Peter da weiter dachte und sich auch rasch mit der späteren Angliederung an die Bundesrepublik Deutschland abfand. Ich war, bis es zu spät war, ein Gegner dieser Angliederung und wenigstens für eine Konföderation, aber das war natürlich nach der Lage der Dinge, eine fromme Utopie.

Ich erinnere mich, dass ich mich, immer noch lädiert, eines Tages zur Mahnwache in der Gethsemanekirche fahren ließ, und, nachdem ich die Stufen der Kirche erklommen hatte, von dem Vertreter der englischen Botschaft, Morton, offensichtlich als Vertreter der oppositionellen Presse angesprochen wurde. Wir müssten, sprach der englische Konservative im piekfeinen dunkelblauen langen Zweireiher, in der DDR eine revolutionäre Identität entwickeln und uns dadurch von den Verlockungen der Wiedervereinigung fernhalten. Ich kannte das Thema in- und auswendig, auch aus oppositioneller Sicht. Es gab beispielsweise eine Broschüre eines tschechischen Oppositionellen, der uns vor einem „zweiten Rapallo“ warnte. Ich habe dem Engländer zugehört und nichts gesagt, nicht gefragt, ob uns Maggie Thatcher oder ein anderer Staatschef der Entente, die Eigenständigkeit und den Wiederaufbau der DDR-Wirtschaft bezahlen wollte.

Denn eins war uns, zumindest den Redakteuren der Umwelt-Bibliothek, klar: Honecker hatte in den letzten DDR-Jahren durch gigantische Fehlinvestitionen die DDR-Wirtschaft in den Ruin getrieben und die DDR war nur mit noch größeren Investitionen wieder weltmarktfähig zu machen, ganz zu schweigen von der zugrunde liegenden Infrastruktur des Landes. Als einziger williger Geldgeber war die Bundesrepublik Deutschland zu dieser Transfusion bereit – zu bestimmten Bedingungen. Helmut Kohl versprach den DDR-Bürgern „blühende Landschaften“ und die Mehrheit der Bürger, von den märchenhaften Versprechen der SED enttäuscht, waren bereit, ebenso märchenhaften Ideologemen zu glauben, ohne nach dem Preis zu fragen.

Auch mir fiel es, wie gesagt, schwer, von den sozialistischen Utopien Abschied zunehmen. Ich glaubte (und glaube) jedenfalls das eine: dass es leichter sein würde, eine schon verstaatliche Industrie in eine alternative Wirtschaftsordnung umzuwandeln, als die riesigen Konzerne, die in der übrigen Welt existierten, zu enteignen. Aber die Stimmung des Landes war gegen uns. Natürlich glaubte ich nicht, dass die Wiedervereinigung uns, wie die Autonomen behaupteten, sofort in ein „Viertes Reich“ führen würde, aber ich konnte mich sehr gut an die Zeit erinnern, als wir Langhaarigen in den Siebzigern mit Bemerkungen bedacht wurden wie etwa, dass man uns „beim Vergasen vergessen“ hätte. Unser Redaktionsmitglied Dietmar Wolf hat dankenswerterweise während der folgenden Jahre die Beobachtung der wachsenden Neonaziszene in Ostdeutschland zu seiner Aufgabe gemacht.

Ich erinnere mich noch sehr gut, dass Herbert Mißlitz, einer der Matadoren des Friedenskreises Friedrichsfelde und der Gruppe Gegenstimmen, uns in der „telegraph“-Redaktion einen Vortrag darüber hielt, dass nun über Jahrzehnte hinweg der Begriff Sozialismus zum Schimpfwort werden würde wegen all der vergrabenen Leichen, die jetzt an die Öffentlichkeit kommen würden. Das war für mich nicht neu – ich kannte die Leichen. Ich hatte sehr viel über die Millionen Opfer der Stalinzeit gelesen und ich hatte viele Berichte aus DDR-Gefängnissen und Jugendwerkhöfen gehört (und ich hatte es zum Teil selbst erlebt).

Aber ich kannte die Kausalität dieser Verbrechen, die auf Lenins Machtwillen um jeden Preis und die Errichtung eines Gewaltregimes gegen den Willen der Bevölkerung zurückzuführen war. Während ein paar Kilometer entfernt die bolschewistischen Funktionäre vor den von der Tscheka kujonierten Massen triumphierende Kundgebungen abhielten, schrieb Peter Kropotkin bei Kerzenlicht in einer kleinen Hütte in seiner Ethik, dass die Oktoberrevolution wegen Mangels an leitenden ethischen Prinzipien gescheitert sei. Die Bolschewisten, die 1919 den Begriff des Kommunismus für ihre Partei usurpierten, haben dann unter Berufung auf ihre Führungsrolle durch Indoktrination, Erpressung, Terror, Mord und oft auch schlicht mit Zarengold die internationale sozialistische Bewegung gespalten und die „Kommunisten“ zum Vehikel der sowjetischen Außenpolitik gemacht.

Herbert Mißlitz hat sich dann unter Leugnung von immer mehr Prinzipien aus der Oppositionszeit immer weiter von uns entfernt, hat sich mit dem lybischen Diktator Gaddafi und allerhand westdeutschen Politsekten abgegeben. Wie ein Paukenschlag drang dann die Nachricht von einem Podium der „Antifaschistischen Revolutionären Aktion Berlin“ zu uns. Dort hatte Herbert neben einem ehemaligen Volksarmisten, der „ohne Wenn und Aber“ zur DDR stand, seine Vergangenheit als Oppositioneller und seine Gegnerschaft zum System geleugnet und nur leise Kritik an der Musik- und Öffentlichkeitspolitik der SED geäußert.

Ich habe mich immer an die Ermutigung von Wolf Biermann gehalten (dessen DDR-Lieder ich immer noch schätze):

„Du, lass dich nicht verhärten

in dieser harten Zeit.

Die allzu hart sind, brechen,

die allzu spitz sind, stechen

und brechen ab sogleich.“

Aber ich eile der Zeit voraus. Neben Tom Sello, Frank Ebert und mir kamen zur Redaktion des „telegraph“ der schon erwähnte Dietmar Wolf, Dirk Teschner und Peter Grimm hinzu. Ein Westimport war Rupert Schröter, der in der Kulturszene der DDR der siebziger Jahre eine radikalisierende Rolle spielte, ab September 1976 bis Dezember 1977 wegen staatsfeindlicher Hetze im Knast saß und, aufgekauft, in der Bundespublik Deutschland keine rechte Rolle gefunden hatte. Peter Grimm entfernte sich bald von uns Gegnern der deutschen Einheit, beruflich und menschlich. Und der „telegraph“ wurde immer mehr statt zu einer singulären Oppositionszeitschrift zur normalen Zeitschrift unter anderen Zeitschriften der Bürgerbewegung. Ich habe immer noch die fürchterliche öde Mühe der Aboverwaltung in Erinnerung: Ausdrucken der Adressen, Aufkleben der Etikette auf die Zeitschrift und Ordnen nach Postleitzahlen zum Versand. Immerhin hatten wir vom Kulturministerium der DDR eine eigene Lizenznummer bekommen, Anlass für einen kurzfristigen Stolz. Die Umwelt-Bibliothek wurde zum ABM-Projekt, der „telegraph“ wurde vom Verlag des Neuen Forums, BasisDruck, übernommen, der mit der Herausgabe des ersten Buches über den Staatssicherheitsdienst zu unerhörtem Reichtum gekommen war, so dass die Finanzierung der ständig sinkenden Auflagen nicht nur der „Anderen“, sondern auch des „telegraph“ kein Problem schien. Ich sehe immer noch das Plakat an der Wand des Buchhalters Stefan Fechner: „Nicht fackeln, sondern buchen!“ Ein Spruch, der mich schon damals nachdenklich machte. Dieser Segen konnte nicht ewig anhalten…

Gedruckt wurde der „telegraph“ bei Hinkelstein, einer Druckerei, die aus der Oppositionsszene entstand. Der Übergang von unserem guten alten Amiga zum Macintosh des BasisDrucks und schließlich zum PC fiel uns nicht leicht, insbesondere, weil das mit persönlichen Enttäuschungen über unsere Computer-Berater, Martin Schramm und dann Frank Rieger verbunden war, die auch nicht dem raschen Wechsel der Zeiten gewachsen waren. Unsere alten Begriffe von Loyalität und Prinzipienfestigkeit wurden arg vom Wind der Zeit zerzaust.

Aufgrund einer Computerpanne wurde ein Artikel, der eine Sensation geworden wäre, ein Schlag ins Wasser. Ich machte vor den Märzwahlen 1990 ein Interview mit Erhard Neubert, der gerade als Kassenwart der „Union für Deutschland“, einem Bündnis der wiedervereinigungswilligen Parteien, ausgestiegen war, weil ihn die westdeutsche Finanzierung des Unternehmens anwiderte. Er beschrieb, wie sich auf wundersame Weise die Parteikasse immer mehr füllte. Besonders entsetzte ihn, als Berater erschienen, die ihm zeigten, wie er in Zukunft aussehen sollte. Das Interview hatte ich auf meinem alten Amiga vom Band abgeschrieben – mit einem sehr brauchbaren Stasi-Tonbandgerät, das zum Verschriften von Telefongesprächen gedient hatte. Dann arbeiteten wir mit dem ersten Layout-Programm des Amiga den Artikel in die Zeitschrift ein. In nächtelangem Warten im Halbschlaf warteten wir, bis der Computer endlich Stück für Stück die Seiten ausdruckte. Zum Korrekturlesen fehlte uns einfach die Energie. Das war ein Fehler. Aufgrund eines Bugs im Programm waren die wesentlichen Teile des Interviews verschwunden. Neubert nahm meine Entschuldigung mit Gelassenheit auf. Er hat seinen Ekel dann bald überwunden und stieg schnell zum ostdeutschen Matador der CDU auf. Heute sitzt er auf einer prächtigen Rente und möchte sicher ungern an seine damalige moralische Schwäche erinnert werden.

Eine erste große Krise gab es dann nicht bei uns, sondern bei der Zeitschrift des Neuen Forums, der „Anderen“. Nachdem sich der Beirat etwa im März 1990 unzufrieden über den Inhalt der Zeitschrift geäußert hatte, verließ die bisherige Redaktion unter Mitnahme sämtlichen Inventars die Redaktionsräume und der BasisDruck stand vor dem Nichts. Wir Redakteure des „telegraph“ schwärmten aus, um aus den verbliebenen Kräften der Opposition eine neue Redaktion der Schwesterzeitschrift zu sammeln. Ich erinnere mich noch an die Verhandlungen mit Marion Seelig, die sich schließlich zur Mitarbeit bereitfand. Aus unserer eigenen Redaktion kam Rupert Schröter hinzu, den wir in der Folge als wichtigen Berater in Westangelegenheiten schwer entbehrten.

Die Auflagen der „Anderen“ ebenso wie des „telegraph“ sanken unaufhörlich. Wir waren dem Druck der sich veränderten Verhältnisse persönlich und politisch kaum gewachsen. Ich verlegte mich auf das Erzählen von unerzählten Geschichte aus der DDR-Opposition, über die Hintergründe des Schwarzsenders „Schwarzer Kanal“, die Geschichte des Stasispitzels Wolfgang Wolf, ein langes Interview mit den Matadoren des Dresdner anarchistischen Arbeitskreises Wolfspelz, die Rolle des Computers in der DDR-Opposition und dergleichen.

Natürlich lasen wir nach der Öffnung der Stasi-Akten eine Menge von dem Zeugs, das das Ministerium für Staatssicherheit über uns anfertigt hatte. Wir von der Umwelt-Bibliothek waren sogar die ersten, die offenbar in einem Pilotversuch im Januar 1990 vom MfS selbst Einblick in „unsere Akte“ bekommen sollten. Wir fuhren zur Bezirksverwaltung Berlin und wurden dort von den Bediensteten, die uns offenbar für die neuen Machthaber hielten, mit widerlichster Unterwürfigkeit empfangen. Was wir dann sahen, waren zwei etwas dickere Hefter, die eine Schau der westlichen Presse über uns enthielten und einige magere Dokumente zum Überfall auf die Umwelt-Bibliothek im November 1987. Immerhin erfuhren wir dadurch, dass diese Maßnahme „Aktion Falle“ hieß.

Ein Schlag ins Wasser war dann die Affäre Gysi. Wir hatten eine ganze Nummer mit Stasi-Dokumenten gefüllt, die belegen sollten, dass der prominente DDR-Anwalt Gregor Gysi ein Spitzel des Staatssicherheitsdienstes war. Direkte Beweise fehlten, aber es gab immerhin ein Dokument, das ein starkes Indiz zu liefern schien. Nachdem dem alten Anwalt von Robert Havemann vom Regime die Lizenz entzogen worden war, wurde Gysi von Havemann engagiert. Bei einem Termin im Wohnort von Havemann, in Grünheide, war auch ein junger Mann anwesend, der darum bat, in Gysis Auto zurück nach Berlin gebracht zu werden. Über das Gespräch mit dem jungen Mann im Auto gibt es einen Bericht eines IM Gregor, der aus unserer Sicht schlechterdings nur von Gysi stammen konnte.

Wir baten um ein Interview mit Gysi, der sich uns erstaunlicherweise auch wirklich stellte. Einige sehr kräftige Männer, die anfangs den Vorraum füllten, wurden von Gysi, nachdem er unsere friedliche Gesinnung erkannt hatte, weggeschickt. Wir hatten neben unseren Redaktionsmitgliedern Tom Sello und meiner Wenigkeit auch die Redakteurin der „Anderen“, Marion Seelig mitgebracht. Dazu noch einen der wenigen reumütigen Stasi-Leute, den schon 1983 aus dem MfS ausgestiegenen Joachim Groth, der uns bereits in der Vergangenheit wichtige Auskünfte über die Struktur des Staatssicherheitsdienstes gegeben hatte und versprach, Gysi mit internen Fakten unter Druck zu setzen. Das tat er nicht, nachdem er sah, dass wir Punkt für Punkt an der Rhetorik Gysis scheiterten. Ich selbst hatte noch nie ein konfrontatives Interview geführt und war von der Ausstrahlungskraft des Mannes wie gelähmt. Marion Seelig war gleich hin und weg. Allein Tom Sello blieb unberührt, was zuletzt dazu führte, dass Gysi ihm die Knie streichelte. Ein großer Schäker im Herrn!

Nein, meinte Gysi, die Aufzeichnung dieses Gesprächs im Auto müsse von einem Spitzel in seiner Kanzlei aus seinen Notizen gestohlen worden sein. Er wolle sich bemühen, diesen Spitzel namhaft zu machen. Nachdem wir mit unseren Anklagen gescheitert waren, ließ sich Gysi über die Rolle der PDS als einziger Vertreter der Ostdeutschen gegenüber den Westdeutschen aus – für uns damals eine völlig neue Argumentation. Die Vertreter der Ostdeutschen waren doch wir!

Wir haben dann das Interview unter Weglassung des konfrontativen Teils im „telegraph“ gebracht – eine böse Niederlage. Jahre später schwor ein Stasimann vor dem bei Gysi beliebten Hamburger Gericht, dass das beschriebene Gespräch im Auto von Grünheide nach Ostberlin in Wirklichkeit eine Abschrift eines Wanzenmitschnitts gewesen sei. Als Richter hätte ich an dieser Stelle sofort verlangt, dass festgestellt wird, ob in einem röhrenden PKW Trabant, den Gysi damals fuhr, ein Mitschnitt überhaupt technisch möglich sei. Aber der Richter war ein Hamburger und hat sich für solche Details nicht interessiert.

Ich habe Gysi immer widerwillig bewundert. Nie hat ein Rechtsanwalt einen aussichtsloseren Mandanten, die SED, gerettet und schließlich sogar zu einer

allseits anerkannten Rolle in der Gegenwart geführt.

Etwas aktueller war mein Bericht über eine Konferenz von Gulag-Gefangenen, wohl 1992 in Puschkino bei Moskau. Hier wirkten die Reste der alten Fronten belebend auf mich ein. Wir suchten in Moskau lange vergeblich nach dem in vielen Memoiren erwähnten Exilhotel der deutschen Kommunisten, dem „Hotel Lux“, das sich dann als Hotel Zentralnaja erwies und wegen Renovierung geschlossen war. Die Lage beim Kongress spitzte sich zu, als vom Rednerpult ein ungarischer Pfeilkreuzler über seine Leiden im Gulag sprach. Er sagte wörtlich, wie Andreas Schreier erinnert: „Ich bin stolz darauf, für Hitler gegen die Bolschewisten gekämpft zu haben“.

Wir, die deutsche Delegation, zogen unter Protest aus dem Saal. Wir wurden dann von ehemaligen Gulag-Gefangenen gefragt, ob wir etwa Kommunisten seien. „Nein, wir sind Anarchisten“, sagte Andreas Schreier vereinfachend. „Ah so!“, atmeten die Kongressteilnehmer auf. Die Anarchisten waren im Gulag ihre Kumpel gewesen und bekannt für ihre altruistische Gesinnung und Gegnerschaft gegen die Kommunisten. Ich habe dann die Grundzüge des Artikels mangels Papier mit großem Vergnügen auf russisches Toilettenpapier geschrieben.

Das Thema der Frage nach richtigen und falschen Freunden setzte sich dann fort, als ich, wohl 1993, am 1. Internationalen Kongress der Linken in Chiapas in Mexiko teilnahm. Die Flugreise hatte mir, der ich bis heute nicht gelernt habe, mit Geld umzugehen, ein Mitglied der PDS, Wolfram Kempe, immerhin auch ein alter Freund, gesponsert. Der Kontakt mit der dortigen Guerillabewegung, den Zapatisten, löste bei mir die widersprüchlichsten Gefühle aus. Der Schlusspunkt meines Artikels trug den euphemistischen Titel „Das Sonnenbad“. Die Kongressteilnehmer mussten nämlich stundenlang auf einem unbeschatteten Platz in der Tropensonne auf die Ankunft der führenden Zapatisten warten. Die zogen dann nach endlosem Warten feierlich auf ihren Pferden ein und stellten sich mit Skimasken und MP den huldigenden Massen. So etwas kannte ich aus der DDR und mir kamen böse Bedenken hinsichtlich der Zukunft dieser Bewegung. Einige der Anbetenden sollen, so lauteten Gerüchte, anschließend ins Krankenhaus gebracht worden sein. Mir gelang es immerhin nach langen Verhandlungen mit Hinweis auf meine Sonnenanfälligkeit, im Schatten zu bleiben.

Die Nachbereitung des Kongresses in wöchentliche Sitzungen im Mehringhof war dann auch sehr lehrreich. Als ich mich schließlich auf einem Podium neben einer RAF-Frau wiederfand, beschloss ich endgültig, mit dieser Szene Schluss zu machen. Mein Artikel über den Kongress im „telegraph“ wurde dann als „rassistisch“ bezeichnet. Ich hätte behauptet, dass die Indios zu kurze Beine hätten. Die Indios haben tatsächlich relativ kurze Beine, weshalb die Toiletten im Lager auf ihre Maße eingerichtet waren. Das führte zwischen europäischen und asiatischen Teilnehmern zu unterschiedlichen Interpretationen, wie die Toiletten zu benutzen seien… Das war allerdings im Artikel nur eine humoristische Randbemerkung über die Probleme des Lagerlebens.

Dann fand sich im damaligen textbasierten linken Nachrichtenbrett Comlink plötzlich der Hinweis, dass ein Harald Rüddenklau Mitglied des rechtsintellektuellen Thule-Kreises sei. Ich habe es damals immerhin noch der Mühe wert gehalten, den „Rechercheuren“ zu erklären, dass dieser Mann in der Tat mein Stiefbruder ist, mit dem ich aber politisch gar nichts zu tun habe und dass eine Bewegung, die offenbar Sippenhaft betreibt, mich anwidert.

Damals wurde der „telegraph“ schon bei einem alten Freund, Andreas (leider mittlerweile verstorben), in Münster gedruckt, der uns sogar zur Chiapas-Ausgabe einen bunten Umschlag sponserte.

Aber die Auflage und die finanzielle Sicherheit gingen halt abwärts. Die Zeit der Werbegeschenke war vorbei. Das betraf nicht nur uns, sondern alle Zeitschriften des Neuen Forums. Ich kann mich an eine Krisensitzung der Vertretung der „anderen Zeitungen“ 1991 erinnern. Vorschlag der Berliner war, dass ein Mantelblatt produziert werden sollte, in dem dann die unterschiedlichen lokalen Ausgaben Platz finden sollten. Das stieß auf heftigen Widerstand und man ging ohne irgendeine Einigung auseinander, um dann einzeln Blatt für Blatt Pleite zu gehen. Die Berliner „Andere“ wurde 1992 eingestellt, nachdem die Auflage auf 6000 gefallen war. Ein trauriges Bild zeichnete in jener Sitzung der Chefredakteur der Leipziger DAZ. Die war auf die Versprechen eines ausländischen „Investors“ hereingefallen, die sich dann nur als Teil eines Börsenmanövers erwiesen. Wir waren verraten und verkauft.

Der BasisDruck stellte schließlich auch die Finanzierung des „telegraph“ ein und wir mussten auf eigenen Beinen stehen. Ich verließ die Redaktion, weil ich es satt hatte, die immer gleichen Wahrheiten in immer neuen Verkleidungen einem immer kleineren Kreis von Lesern anzubieten. Seit der Jahrtausendwende halte ich Vorträge vor Schülern und Erwachsenen in der Gedenkstätte Hohenschönhausen, der ehemaligen Zentralen Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit. Im Unterschied zum sicher berechtigten bösen Leumund des früheren Leiters, Hubertus Knabe, habe ich immer die Möglichkeiten gefunden, meine Sicht der Dinge darzustellen, nämlich Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaat, namentlich die Unschuldsvermutung im Unterschied zu Anstalten zur Geständniserzwingung in damaligen und heutigen Diktaturen. Und ich halte mich durchaus nicht mit Kritik an bedenklichen modernen Entwicklungen wie beispielsweise dem bayerischen Polizeidienstgesetz zurück. Ich sehe mich nach wie vor als Radikaldemokraten nach dem Vorbild von Johan Jacoby und als Sozialisten nach dem Vorbild von Angelica Balabanoff. Andererseits ist es mir immer wichtig gewesen, im Gespräch mit den Opfern des stalinistischen Systems zu bleiben, selbst wenn ich deren Hass gelegentlich für fehlgeleitet halte. Deshalb verwende ich den Begriff „Kommunismus“ nur im negativen Sinn. Ich weiß, dass der Begriff von den Bolschwisten 1919 nur usurpiert wurde, aber er ist zum Sinnbild von solchen Gräuel geworden, dass man ihn schlechterdings nicht mehr positiv verwenden kann.

Wolfgang Rüddenklau war Mitgründer der Umwelt-Bibliothek Berlin und der Umweltblätter. Im Herbst 1989 war er Mitgründer der Zeitschrift telegraph.

Er publiziert zum Thema DDR-Opposition.