Vor fünf Jahren gab es in Ostberlin den Versuch zu einem Piratensender

aus telegraph 3/1992, von Wolfgang Rüddenklau

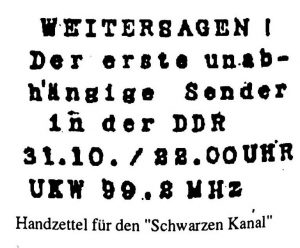

Am 31. Oktober 1986, lange vor 22 Uhr, saßen die allermeisten Ostberliner Oppositionellen an ihren Radios. Zu hören war nur ein Wasserfallrauschen, in das ab und zu die Stimmen von Radio DDR und BFBS herüberschwappten. Ostentativ mit anderen Dingen beschäftigt, unterhielt man sich, las oder schrieb. Dann begann der Tage zuvor mit kleinen Flugblättern angekündigte Oppositionssender „Schwarze Kanal“ seine Sendung. Das DDR-Regime, das alles kontrollieren und zensieren wollte, insbesondere aber was über die Ätherwellen ging, stand Kopf. Die Staatssicherheit durchstreifte vergeblich die Stadt.

Noch zweimal konnte danach der „Schwarze Kanal“ senden. Es gelang der Stasi weder den Sender noch die Produzenten aufzuspüren. Dann entschlossen sie sich, ihn brutal mit Störsendern totzumachen. Der „telegraph“ sprach mit einem von denen, die damals den „Schwarzen Kanal“ machten.

telegraph: Ich gehörte 1986 zu den begeisterten Hörern des „Schwarzen Kanals“ und habe dann zur ersten Sendung einen Artikel für die Ostberlin Seite der Westberliner „tageszeitung“ geschrieben. Wie seid Ihr damals eigentlich auf die Idee mit diesem Sender gekommen?

Reinhard Schult: Es gab ja immer wieder Versuche, in der DDR eine andere Art von Öffentlichkeit herzustellen. In diesem Zusammenhang stand auch der Versuch einer Ostberliner Redaktion der „tageszeitung'“, die, diese Ostberlin-Seite produzieren wollte. Die Kontakte für den „Schwarzen Kanal“ sind per Zufall entstanden. Wir haben Leute aus dem Westteil der Stadt kennengelernt, die von einer solchen Rundfunkgeschichte Ahnung hatten und auch schon einen Piratensender gemacht hatten. Wir hatten dann also die Idee, daß wir mit ihnen zusammen auch einmal einen solchen Versuch unternehmen wollten. Es war uns natürlich klar, daß unsere Chancen zu gering sind, wenn wir von Ostberliner Seite aussenden. Unsere Vorstellung war also, daß wir den Text machen und die Musik auswählen. Die Westberliner sollten die Technik machen und die Sprecher stellen. Die weitere Verständigung konnte natürlich nicht über die Post, sondern mußte über Kuriere geregelt werden.

telegraph: Es war sicher nicht allzu schwierig, Themen für die Sendung zu finden?

Reinhard Schult: Im April 1986 war ja die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl und eine Arbeitsgruppe aus einigen Berliner Friedens- und Umweltgruppen hatte den siebenseitigen Appell „Tschernobyl wirkt überall“ gemacht. Wir sammelten dafür auch im Land Unterschriften. Das war natürlich das Thema, das wir für den ersten „Schwarzen Kanal“ unbedingt verwenden wollten. Im September haben wir den Text fertigbekommen und die Musik herausgesucht. Dann wurde mit den Leuten von der anderen Seite ein Probelauf vereinbart und vierzehn Tage vorher drei Minuten lang die Erkennungsmelodie, das „Plant uns bloß nicht bei euch ein“ von BAP, über den Ather gesendet. Es ging bei dem Test darum, wie die Sendung hier ankommt und wo sie zu hören ist.

telegraph: Es gab dann eine Flugblattaktion, um auf die erste Sendung aufmerksam zu machen. Und am 21. Oktober um 22 Uhr lief dann die Sendung…

Reinhard Schult: Ja, wir haben die Flugblätter, auf denen die Frequenz und die Zeit stand, mit einem Stempelkasten gemacht, den es damals im DDR-Spielwarenhandel gab. Das war eine ziemlich komplizierte Aktion, weil wir mit Handschuhen gearbeitet haben und Fingerabdrucke und Farbspritzer verhindern mußten.

telegraph: Es ist ja mittlerweile bekannt, daß. auch in Euren Kreisen Spitzel waren. Ist es Zufall, daß in diesem Fall niemand etwas mitbekommen hat?

Relnhard Schult: Mit wechselnder Zusammensetzung gab es seit 1980 eine kleine konspirative Truppe, die sich zunächst in Zusammenhang mit den Ereignissen in Polen gebildet hatte. In diese Gruppe kam erst ab 1988 dieser Matthias Heinrich (IM „Andreas“, Die Red.). Man kann, glaube ich, davon aus gehen, daß die Gruppe acht Jahre lang spitzelfrei war. Aus dieser Gruppe waren viele Leute beteiligt, dazu Stephan Krawzcyk. Die anderen haben das begleitet, wußten davon, waren aber nicht aktiv in der Vorbereitung. Auch mit den Westfreunden haben sich nur zwei von unseren Leuten getroffen. Das war recht gut gesichert.

Wir haben natürlich trotzdem Fehler gemacht. Nach dem Verteilen der Flugblätter haben wir beispielsweise festgestellt, daß wir noch Reste von den Stempelbuchstaben in den Fahrradtaschen hatten. Wenn die uns erwischt hätten, wären das natürlich die schönsten Beweismittel gewesen. Das Schlimmste ist, daß die Dinger noch tagelang in den Satteltaschen herumlagen. Wir hatten ja alle Reste vernichtet und verbrannt. Aber beim Transport hatten wir ein paar von den Buchstaben verloren, und die entdeckten wir erst dann.

telegraph: Wie war der Verteilungsschlüssel der Flugblätter?

Reinhard Schult: Relativ willkürlich. Wir haben mit der Verteilung gleichzeitig in verschiedenen Stadtbezirken, Friedrichshain, Prenzlauer Berg und Mitte begonnen und sie dann in Briefkäszten und Telefonzellen verteilt, aber auch in Kneipen auf die Toiletten. Auch die Presseleute haben die Zettel in den Briefkasten bekommen. Es kam dadurch ein, zwei Tage vorher in der „TAZ“ und im „SFB“, daß in der DDR ein unabhängiger Sender seine Sendungen aufnehmen wird. Dadurch hatte die Information eine gewisse Verbreitung bekommen.

telegraph: Von welchem Ort sendete eigentlich der „Schwarze Kanal“?

Reinhard Schult: Das soll im Wedding gewesen sein, in einem toten Winkel, der fast ringsum von Mauer umgeben war. Unsere Westberliner Verbindungsleute haben ihre Sendeanlage und die Antenne dort auf den Dachboden geschafft und die Kassette eingelegt. Dann haben sie das Haus von außen beobachtet. Sie wären also auch nicht erwischt worden, wenn die Sendeanlage gefunden worden wäre. Natürlich haben sie dann zur nächsten Sendung den Ort gewechselt. Die Deutsche Bundespost hat damals genauso wie die Stasi nach dem Sender gesucht. Auch nach dem Westberliner Alliierten Recht war das eine illegale Aktion.

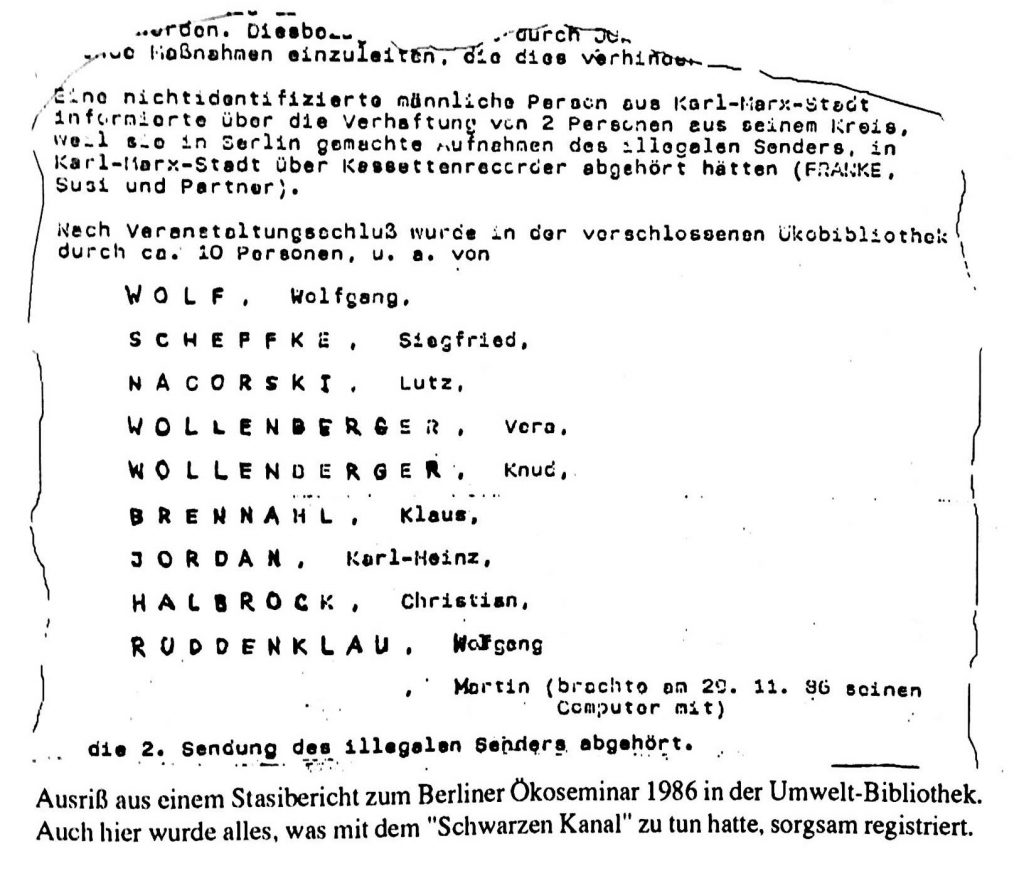

Ausriss aus einem Stasibericht zum Berliner Ökoseminar 1986 in der Umwelt-Bibliothek.

Auch hier wurde alles was mit dem „Schwarzen Kanal“ zu tun hatte registriert.

telegraph: Es wurde ja damals vermutet, daß Stasi und Bundespost beim Peilen zusammenarbeiten.

Reinhard Schult: Das weiß ich nicht. Jedenfalls ist auf beiden Seiten gepeilt worden. Im Osten fuhren die Peilwagen der Stasi, im Westen die Peilwagen der Polizei. Am Tag, als die erste Sendung lief, kreisten über Ostberlin Hubschrauber und die Straßen waren voll mit Polizei und Stasi. Ich weiß von Staatssicherheitsleuten der Abteilung XX, von denen viele in den Peilwagen eingesetzt wurden, daß sie selbst etwas erstaunt war, wieviel Technik zur Verfügung stand. Wir wissen heute, daß außer der Abteilung XX, die Spionageabwehr (Abteilung II), die Paß- und Kontrolleinheiten und die Hauptabteilung Aufklärung beteiligt waren. Es war ein Riesenaufwand.

Ein Großteil der Szene wurde überwacht. Soviel ich weiß, tippten Sie von Anfang an auch schon in meine Richtung oder in Richtung des Friedenskreises Friedrichsfelde, weil ihnen das Thema und der Duktus auffielen, die natürlich etwas mit dem Tschernobyl-Appell zu tun hatten. Möglicherweise haben sie auch schon hinsichtlich des satirischen Teils in Richtung Stephan Krawczyk gedacht.

telegraph: Mindestens in Szenekreisen war die Sendung ein Bombenerfolg und paßte genau in die Situation.

Reinhard Schult: Wir waren natürlich in Hochstimmung, als die erste Sendung kam und haben uns innerlich viehisch geärgert, daß wir niemand erzählen konnten, daß wir das waren. Die Tage danach haben wir uns allerdings nicht mehr so gut gefühlt. Ich hatte dann streckenweise fünfzig Leute und zwanzig Autos an den Hacken. Das war ein richtiges Observationskommando, das mich vier Wochen lang beobachtete und bespitzelte, von morgens um halb vier, als ich in meine Heizung zur Arbeit ging bis nachts um zwölf, wenn ich aus der Kneipe kam. Ein Bekannter meinte, daß es schon komisch wäre: die Seitenstraßen sind völlig ruhig, aber in der Stargader Straße ist ein Betrieb wie auf dem Kudamm. Es war dann schon ziemlich witzig, daß einem abends um zwölf Bauarbeiter in fabrikneuen Arbeitsklamotten begegneten, Fahrradfahrer, Motorradfahrer. Auf dem Hof war man nie mehr allein. Man konnte nicht mehr spazieren gehen, ohne daß irgendwelche Leute auftauchten. Ständig natürlich neue Gesichter. Sie haben da schon ziemlichen Aufwand betrieben, um uns rund um die Uhr zu beschatten.

telegraph: Das wurde natürlich schwierig, weil Ihr für einen Monat später eine neue Sendung angekündigt habt.

Reinhard Schult: Ja, wir wollten die nächste Sendung produzieren, um den Sender nicht gleich vor den Baum laufen zu lassen. Ich habe mich dann herausgehalten und die nächste Sendung wurde von Stephan Krawczyk und einem anderen mehr zum Thema Kultur gemacht. Dann wurde es auch für die beiden schwierig. Krawczyk waren sie auch wegen anderer Ereignisse an den Hacken. Wir hatten beispielsweise den Eindruck, daß eine Wohnung, in der sich die beiden getroffen hatten, hinterher konspirativ durchsucht wurde. Wir konnten das nicht beweisen, gingen aber davon aus, daß sie etwas mitbekommen haben. Die nächste Sendung wollten wir zum Thema Knast machen. Um die Verfolger abzuschütteln, haben wir einen langen Fluchtweg konstruiert, über S Bahn, U-Bahn, Autos und so weiter und haben uns dann in einem Dorf im Süden zusammengesetzt. Dort haben wir dann die Sendung produziert.

telegraph: Die dritte Sendung wurde ja bereits schon so gestört, daß praktisch nichts mehr zu hören war. Bei der zweiten Sendung wurde noch gepeilt…

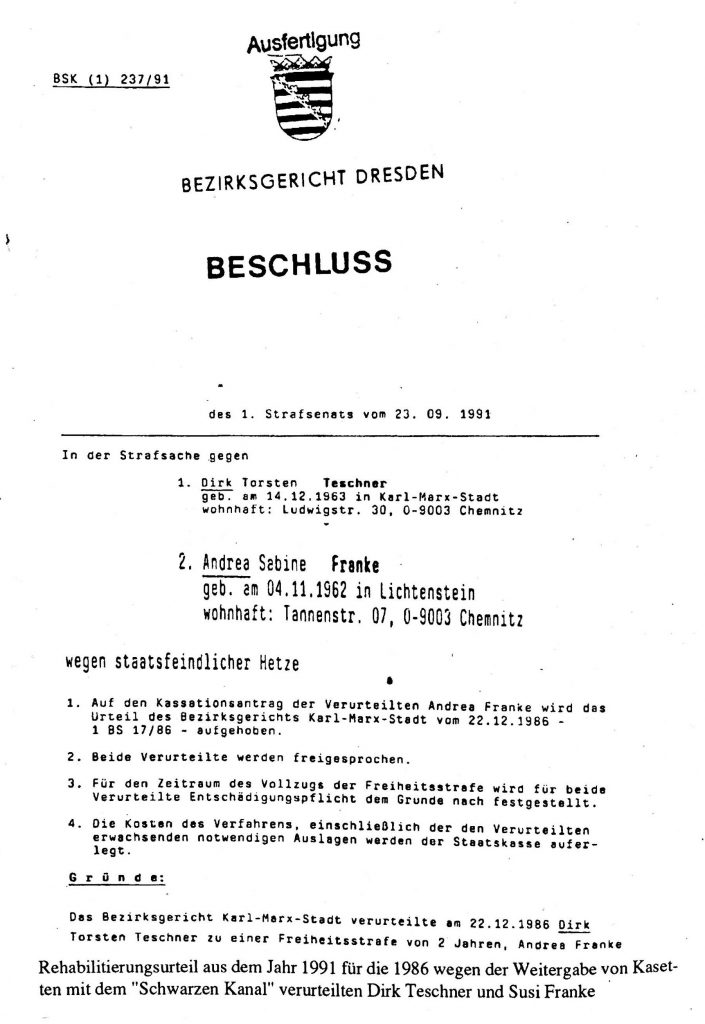

Reinhard Schult: Bei der zweiten Sendung wurde auch schon etwas mit dem Stören angefangen. Bei der zweiten Sendung war die Polizei in Westberlin schon ganz dicht daran. Die Polizei stör1nte allerdings nur das Nachbarhaus. Auch in der DDR hatte es eine Panne gegeben. In Karl-Marx-Stadt wurden Dirk Teschner und Susi Franke wegen der Verteilung der Kopien der ersten beiden Sendungen eingesperrt. Die dritte Sendung, bei der wir dann zur Solidarität mit den beiden aufriefen, wurde bereits massiv gestört. Es war dann eigentlich ziemlich klar, daß man nicht gegen diese starken Störsender ankommt, daß sie es schaffen, außerhalb des Umkreises von einem Kilometer zu dem Sender alles wegzustören. Die Westberliner Freunde haben dann auch gesagt, daß Aufwand und Nutzen den Grad der Gefährdung nicht mehr recht fertigen. Wechseln und Springen hätte auch nichts gebracht, weil die Hörer das nicht mitgekriegt hätten und es keine Schwierigkeit gewesen wäre, den Störsener auf die neue Frequenz zu packen.

Deshalb ist dann auch der Sender von unserer Seite beendet worden. Wir haben natürlich immer wieder ein mal darüber nachgedacht, ob wir nicht aus dem Osten senden könnten. Wir hätten eine kleine, transportable Anlage kriegen können und hatten uns auch schon entsprechende Kirchtürme ausgesucht. Klar war natürlich, daß dann der Sender weggewesen wäre. Dann kam aber im Jahre 1987 schon die Idee von Leuten des Westberliner Alternativsenders Radio 100. eine DDR-Sendung machen zu wollen. Im Juni 1987 haben wir dann die erste Sendung von „Radio Glasnost“ für Radio 100 produziert.

telegraph: Selbst diese Sendung wurde dann einmal von der Staatssicherheit gestört

Reinhard Schult: Ja, sie haben es versucht, aber es gab dann massive Beschwerden von Seiten der Bundespost und der Bundesregierung, und sie mußten es dann sein lassen. Wir sahen dann aber jedenfalls nicht mehr die Notwendigkeit für eine neue Piratenaktion. Das Risiko ist eben doch ziemlich hoch gewesen. Die Staatsicherheit war so wütend, daß sie uns für beträchtliche Zeit eingebuchtet hätten, wenn sie uns erwischt hätten.

Rehabilitierungsurteil aus dem jähr 1991 für den wegen der Weitergabe von Kassetten mir dem „Schwarzen Kanal“ verurteilten Dirk Techner und Susi Franke.

telegraph: Leider hat sich dann ja „Glasnost“ nur teilweise wunschgemäß entwickelt.

Reinhard Schult: „Glasnost“ wäre noch einmal ein extra Thema. Ich denke, man kann jetzt soviel sagen, das „Radio Glasnost“ dann eine ähnliche Richtung bekam wie die Ostseite der „TAZ“.

Die Westleute haben die Sendung dann mehr oder minder nach ihren Erfordernissen zusammengestellt. Ich denke es ist allgemein ein Problem, daß es damals wie heute kaum zu einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen politischer Szene in Ost und west gekommen ist. Natürlich gab es erhebliche Schwierigkeit, eine Ostredaktion unter den hiesigen politischen Bedingungen zusammenzustellen.

telegraph: Das lag aber sicher auch daran, daß die Kontakte permanent gestört worden, sowohl über die Reisesperren, die ohnehin bestehenden Kommunikationssperren„ Abhörmöglichkeiten als auch über die Arbeit von Inoffiziellen Mitarbeitern.

Reinhard Schult: Ja, aber neben diesen objektiven Schwierigkeiten gab es eben damals wie heute den Anspruch der Westler, sie wüßten, wie man Politik macht und müßten uns das beibringen. Es gab zwar immerhin Kontakte aber eben keine wirklichen Arbeitszusammenhänge.

telegraph: Nun haben wir ja diese Einheit, aber eins der wesentlichen Rechte, die Rundfunkfreiheit, ist weiter denn je. Der Westberliner Alternativsender Radio 100 ist kaputt gemacht worden, der ehestens noich für unsere politische Inhalte offene Sender DT64 wird langsam erdrosselt.

Reinhard Schult: Der Dudelfunk, der Nachfolger von Radio 100 wurde, ist es natürlich ebenso wenig wie die anderen. Im Gegenteil, in der Medienlandschaft werden die Reste an Eigenständigkeit plattgemacht. Es gab ja auch in der DDR eine ganze menge Projekte auf der Medienstrecke, aber wegen der gesetzlichen, bürokratischen und finanziellen Hürden ist es praktisch nur parteiengelenkten und reichen Leuten mit kommerziellen Interessen möglich einen Sender zu betreiben. Man wird einfach sehen müssen, welche Möglichkeiten sich bieten. Ich denke schon, daß unabhängige Sender notwendig sind.

telegraph: Aufrufen wollen wir ja zu nichts. Dies wäre die Auffordrrung zu einer Straftat.

Reinhard Schult: Ja, gut, das will man ja nicht machen. Man ist ja rechtsstaatlich orientiert und trampelt fest auf der Grundlage der FDGO herum. Richtige Alternativen fallen mir auch im Moment nicht ein. Aber damals hat diese Aktion Spaß gemacht und politisch wie eine Bombe eingeschlagen.

Das Gespräch führte r.l.